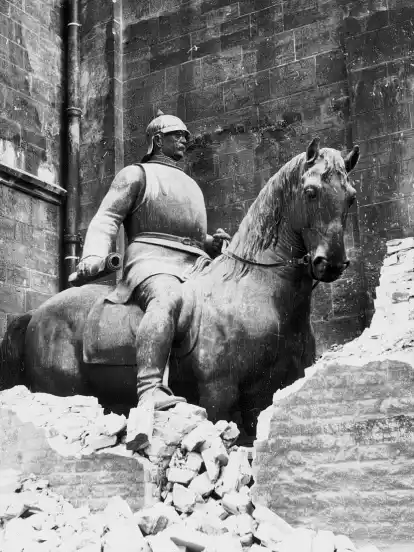

Zehn Jahre lang dämmerte der "Eiserne Kanzler" in einem steinernen Kabuff vor sich hin. Wegen der Bombengefahr hatte man Bismarck mitsamt seinem Ross 1942 vom Sockel geholt und ein paar Meter weiter eingemauert. Da stand er nun an der Wand des Doms und wartete auf bessere Zeiten – fast ein bisschen wie der schlafende Kaiser Friedrich Barbarossa im Kyffhäuserberg. Doch vor rund 70 Jahren hatte die Warterei ein Ende. Am 23. September 1952 wurde das "Verlies", wie der WESER-KURIER es nannte, aufgebrochen und das Reiterstandbild wieder auf seinen alten Platz gestellt.

Dabei handelte es sich keineswegs um eine Nacht-und-Nebel-Aktion. In der Bremer Öffentlichkeit stand die Befreiung Bismarcks aus seiner "Schutzhaft", wie es einmal spöttisch in Anspielung auf die NS-Zeit hieß, schon länger auf der Tagesordnung. Einen beträchtlichen Anteil daran hatte der WESER-KURIER. Im März 1951 forderte die Zeitung ihre Leserschaft auf, drei Osterwünsche zu nennen. "Überlegen Sie, welches die wichtigsten drei Dinge sind, die nach Ihrer Ansicht in Bremen so schnell wie möglich geändert werden müssen." Mit drei Beispielen stimulierte man die Fantasie des geneigten Lesepublikums, darunter: "Bismarck soll wieder auf seinen Denkmalssockel!"

Mit dem so schön soufflierten Satz wurde offenbar ein Nerv getroffen. Laut WESER-KURIER stand der eingängige Osterwunsch nach Bismarcks Rückkehr in "jedem zehnten Brief, den wir erhielten". Damit kam der Stein ins Rollen. Im Sommer 1951 gab die Deputation für Kunst und Wissen ein Gutachten in Auftrag. Das Ergebnis: Das 100 Zentner schwere Bronzedenkmal hatte die finsteren Jahre tadellos überstanden. Als sich aber trotzdem nichts tat, erinnerte der WESER-KURIER immer mal wieder an die Angelegenheit. Im Oktober 1951 zeigte eine Skizze in der Kolumne "Klein-Roland" den Kanzler auf seinem Podest, garniert mit dem Ruf: "Wi lang schall dat noch duern!"

Spätestens seit März 1952 war die Wiederaufstellung des Bismarck-Denkmals beschlossene Sache. Die Bürgerschaft entschied damals, 5000 DM für diesen Zweck zurückzulegen. Als im Sommer 1952 ein Bretterzaun am Ort des Geschehens die Spekulationen um Bismarck anheizte, erhöhte der WESER-KURIER den Druck. "Die Bremer erwarten seine Rückkehr auf den Sockel", hieß es schon fast drohend. Nun schaltete sich auch Chefredakteur Hans Hackmack ein und setzte sich mit Hinweis auf Volkes Stimme vehement für Bismarcks Wiederauferstehung am angestammten Standort ein.

Dabei legte sich der Sozialdemokrat mit seinen eigenen Parteifreunden an. In der SPD regte sich Widerstand gegen die neuerliche Ehrung des "Antidemokraten Bismarck". In der Parteizeitung hieß es, als "ausgeprägter Monarchist, Autokrat und Sozialistenverfolger" habe der Reichsgründer wenig Freunde in der Masse der Arbeiterschaft. Das Existenzrecht mochte man dem Standbild freilich nicht bestreiten. Bismarck sollte nur nicht an seinen alten Standort am Dom zurückkehren. "Man möge anderswo einen geeigneten Platz finden", lautete die Forderung.

Mit spitzer Feder zerlegte Hackmack die Argumentation der Genossen. Sein Einwand: "Wenn dieser Gedanke gelten soll, so wäre die Aufstellung des Denkmals ja auch an jedem anderen Platz als an der Seite des Doms 'politisch untragbar'." Leicht gereizt reagierte derweil Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD) auf die Denkmalsdebatte: "Bismarck hat auf diesem Sockel gestanden, er wirkte dort ausgezeichnet – also muss er da auch wieder hin."

Das Machtwort des bekennenden Preußenfreundes wirkte Wunder. Wohl um Ärger mit der klassenkämpferischen Parteibasis und dem grollenden Bürgermeister aus dem Weg zu gehen, überließ die sozialdemokratische Deputationsmehrheit die Entscheidung dem Senat. Und der fackelte nicht lange, am 12. September 1952 wurde das Amt für Baudenkmalpflege angewiesen, "unverzüglich die steinernen Mauern des Kriegsverlieses des Eisernen Kanzlers einzureißen". Ein paar Wochen später konnte dann Vollzug gemeldet werden.

Auch heute ist das Bismarck-Denkmal umstritten. Die Kritik entzündet sich vor allem an seiner Rolle bei der Errichtung des deutschen Kolonialreichs. Immerhin ebnete Bismarck mit der Berliner Kongo-Konferenz von 1884/85 die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Mächten. In postkolonialen Zeiten ist das nicht gerade imagefördernd. Zumal Bremen sich bei der Aufarbeitung des Kolonialismus in einer Vorreiterrolle sieht. Dabei will man auch eine Schuld abtragen, legte doch der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz den Grundstein für das erste deutsche "Schutzgebiet" in Südwestafrika.

Allerdings stand niemals ernsthaft zur Debatte, das als künstlerisch wertvoll erachtete und seit 1973 unter Denkmalschutz stehende Reiterstandbild zu schleifen. Vielmehr ging es von Anfang an darum, wie man Bismarck in einen aktuellen Kontext rücken kann. Denn die Perspektiven ändern sich. Als das Bismarck-Denkmal noch zu Kaisers Zeiten 1910 seinen heutigen Standort bezog, wurde der "Eiserne Kanzler" vor allem als Wegbereiter der Reichsgründung von 1871 verehrt. Namentlich fand er auf dem Sockel keine Erwähnung – musste er auch nicht, jeder kannte ihn.

Wie dynamisch die Bismarck-Rezeption war und ist, weiß die Historikerin Thekla Keuck von der Universität Bremen. Die Expertin für Geschichte in der Öffentlichkeit weist darauf hin, wie rasant sich noch zu seinen Lebzeiten der Bismarck-Kult entwickelte. Allerorten ehrte man ihn mit Denkmälern, es entwickelte sich ein schwunghafter Handel mit Bismarck-Devotionalien, sogar Lebensmittel wie den Bismarckhering ließ man sich schmecken. Nach seinem Tod 1898 wurde der Kult zum Mythos, Bismarck galt zunehmend als Übervater der Nation – ein Mann nicht so ganz von dieser Welt.

Und das Bismarck-Bild wandelte sich weiter. In den Jahren der Weimarer Republik wurde Bismarck immer mehr von den extremen Rechten vereinnahmt. Wer ihn feierte, habe zumeist das politische System destabilisieren wollen, sagt Keuck. "Damals wurde der Ruf nach einem zweiten Bismarck laut" – viele Zeitgenossen sahen Hitler in dieser Rolle eines nationalen Erlösers. Wieder anders dann die Bismarck-Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg. Bismarck galt jetzt als Repräsentant der sprichwörtlichen "guten alten Zeit" vor dem Weg in die nationale Katastrophe. Noch 1951 wurde in Bremen ein "Deutscher Bismarck-Bund" gegründet. Ein Kolonialwarenhändler aus Schwachhausen forderte den Neuaufbau des deutschen Reichs "im Geiste des großen deutschen Staatsbaumeisters Otto von Bismarck".

Erst zu Beginn der 1960er-Jahre zeichnete die Wissenschaft ein weniger verklärtes Bild des Kaiserreichs. Ein Meilenstein: das Buch "Griff nach der Weltmacht" von Fritz Fischer, an dem mit Imanuel Geiss ein späterer Bremer Geschichtsprofessor maßgeblich mitarbeitete. Kurzum, die Sichtweise auf Bismarck war noch nie in Stein gemeißelt, Bismarck ist nicht gleich Bismarck. Nun rückt die kolonialkritische Perspektive in den Vordergrund. Ein neuer Blickwinkel, der die bunte Gesellschaft der heutigen Bundesrepublik widerspiegelt und laut Jörn Brinkhus vom Bremer Staatsarchiv nicht mit zeitgenössischer Kolonialskepsis verwechselt werden darf. Von einem "Paradigmenwechsel" spricht der Althistoriker Hans Kloft. Erstmals werde das koloniale Erbe "von den Betroffenen her betrachtet", wenn er auch meint, dass der kolonialskeptische Bismarck eigentlich der falsche Adressat sei. Wie sich diese neue Perspektive konkret zeigen soll, das bleibt auszuhandeln – denkbar sind digitale oder analoge Erläuterungstexte am Denkmal.