In Gruppe vier ist ein neuer Mitbewohner eingezogen. Noch ist alles fremd für den kleinen Jungen. Unter den freundlichen Blicken der Erzieherinnen tapst er durch den Raum, mustert die anderen Kinder und macht sich mit einigen der Spielsachen vertraut, die um ihn herum verteilt liegen. Man könnte meinen, es wäre sein erster Tag im Kindergarten, doch der Anlass für seinen Aufenthalt ist deutlich ernster. Wie die anderen Kinder in der Gruppe darf der Junge momentan nicht bei seiner Familie sein und wurde deshalb in das Hermann-Hildebrand-Haus nach Oberneuland gebracht.

Wenn Eltern ihrer Verantwortung nicht mehr nachkommen können und das Kindeswohl gefährdet ist, darf das Jugendamt Minderjährige in Obhut nehmen und sie anderweitig unterbringen – einige nur für wenige Wochen, andere dauerhaft. Die Gründe dafür sind vielfältig: Überforderung, eine Suchterkrankung, Anzeichen von Vernachlässigung oder Misshandlung. Aber auch, wenn Eltern sterben oder schwer erkranken, können Kinder in eine solche Situation geraten. Mit bis zu 35 Plätzen ist das Hermann-Hildebrand-Haus in Bremen die größte Noteinrichtung für Kinder im Alter von null bis 14 Jahren. Dort kümmert man sich vorübergehend um sie, bis feststeht, wo sie in Zukunft leben können. „Wir sind wie eine kleine Insel in einer stürmischen Zeit“, schreiben die Mitarbeiter auf ihrer Homepage.

Kinder kommen in ganz unterschiedlicher Verfassung

Je höher man die Treppen in dem großen Haus nach oben steigt, desto älter werden die Kinder. Ganz unten leben die Kleinsten. Die Einrichtung ist freundlich und zweckmäßig. In großen Schränken im Flur bewahren die Erzieherinnen Kleidung in verschiedenen Größen, Windeln und Pflegeprodukte auf. „Die Kinder kommen in unterschiedlicher Verfassung zu uns. Manche gepflegt mit Taschen voll eigener Kleidung, andere völlig vernachlässigt und ohne Schuhe im Winter“, erzählt Gruppenleiterin Dagmar Hanschke. Das hänge auch immer davon ab, wie geplant die Inobhutnahme sei – einige Familien vereinbaren die Maßnahme längerfristig mit dem Jugendamt, andere landen aus einer akuten Notsituation heraus im Kinderheim.

Die Leitungsebene des Hermann-Hildebrand-Hauses (v.l.): Yvonne Busche (zuständig für Inobhutnahmen), Einrichtungsleiter Ulrich Kenkel und seine Stellvertreterin Frederike Gauß.

Jedes neue Kind wird in den ersten Tagen von einem Arzt untersucht, der einmal in der Woche in die Einrichtung kommt, zwei Krankenschwestern gehören indes fest zum medizinischen Team. Die Bedarfe seien im Laufe der Jahre größer geworden, erzählt Kinderkrankenschwester Frauke Hentschel, die seit 20 Jahren Teil des Kollegiums ist. „In vielen Fällen ist eine Weiterbehandlung bei einem Facharzt nötig.“ Nicht selten seien zu Hause wichtige Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen verpasst worden.

Einrichtung stieß zu Jahresbeginn an Auslastungsgrenze

Fluchtwellen, die Pandemie, der Ukraine-Krieg, Armut – die Auswirkungen der Krisen werden im Kinderheim schmerzhaft sichtbar. „Es gibt Familien, die nicht mehr aus der Abwärtsspirale herauskommen“, sagt Bereichsleiterin Yvonne Busche. Letztlich spiele auch immer die Biografie der Eltern mit rein. Nicht selten kommt es vor, dass Kinder im Hermann-Hildebrand-Haus landen, deren Eltern dort vor Jahren selbst schon in Obhut genommen werden mussten.

Vor einigen Monaten stieß die Einrichtung an ihre Auslastungsgrenze (wir berichteten). Daraufhin wurden die Plätze in der Notaufnahme von 30 auf 35 aufgestockt. Was als vorübergehende Lösung gedacht war, soll zeitnah verstetigt werden, kündigt Kenkel an. Die Situation habe sich dadurch etwas beruhigt. Doch die räumlichen Kapazitäten sind begrenzt. Viele Kinder müssen sich ein Zimmer teilen – „obwohl sich einige Kinder in ihrer Situation gegenseitig nicht guttun“, sagt Einrichtungsleiter Ulrich Kenkel. Mittelfristig bemüht sich die Einrichtungsleitung um einen weiteren Anbau. Grundsätzlich bekommt der Trägerverein „Verein Bremer Säuglingsheime“ von der Stadt ein Entgelt pro Kind und Nacht. Damit wird der Betrieb des Hildebrand-Hauses finanziert. Freizeitfahrten werden überwiegend durch Spenden ermöglicht. Neben dem Haupthaus gibt es auf dem Gelände noch ein Nebengebäude, in dem weitere Angebote des Trägervereins untergebracht sind.

Rituale und Strukturen sollen Stabilität vermitteln

Warum der kleine Junge am Vortag vom Jugendamt gebracht wurde, erfahren die Erzieher in der Regel von ihrer Einrichtungsleitung und den Fallmanagern des Jugendamtes. Hanschke und ihre Kolleginnen stellen den anderen Kindern an diesem Morgen den Neuankömmling vor. Rituale und sich wiederholende Tagesabläufe sollen in der neuen Umgebung Sicherheit und Stabilität vermitteln. Das ist aber schon fast das Einzige, was sich planen lässt. „Es kann sein, dass man anfängt und während der eigenen Schicht plötzlich drei Kinder dazukommen. Das hat natürlich jedes Mal Auswirkungen auf die Gruppe und verändert Dynamiken“, sagt Erzieher Patrick Koller, der in der Gruppe der Vorschulkinder eine Etage höher arbeitet. Der Alltag in der Notunterkunft bedeute für die Kinder emotionalen Stress und die Angst, zu kurz zu kommen. „Man muss stets die individuellen Bedürfnisse im Blick behalten“, sagt Koller.

Heilpädagogin Nicole Haschke unterstützt und fördert die Kinder in ihrer Entwicklung.

Einen Teil dazu trägt Heilpädagogin Nicole Haschke bei. Vor allem die jüngeren Kinder kommen einmal in der Woche zu ihr zum Spielen und Fördern, dort soll es sich fernab der Gruppe einmal nur um sie drehen. Bei ihr gilt das Motto: alles kann, nichts muss. Wer keine Lust auf Spielen hat, kann sich beispielsweise auch in ein kleines Zelt zurückziehen. Die Heilpädagogin beobachtet, was die Kinder bereits können und wo sie Unterstützung benötigen, etwa bei der Sprache oder beim Ausdrücken ihrer Emotionen. Einige könnten nicht richtig sprechen, manche hätten im Alter von drei oder vier Jahren noch nicht richtig laufen gelernt.

Die Hälfte der Kinder kehrt in eigene Familie zurück

Für Kinder, die mehr Förderbedarf benötigen, kann das Hildebrand-Haus beim Jugendamt sogenannte Fachleistungsstunden beantragen. In solchen Fällen stoßen externe Kräfte zeitweise dazu. Gibt es sprachliche Barrieren, sind bei Terminen mit Vormündern oder den Eltern Dolmetscher dabei. Im Alltag läuft das meist etwas pragmatischer mit einem Übersetzer aus dem Internet.

Nach eigenen Angaben nimmt das Hermann-Hildebrand-Haus durchschnittlich circa 150 Kinder im Jahr auf, gelegentlich sind darunter auch Fälle aus anderen Bundesländern. Etwa die Hälfte davon zieht nach dem Aufenthalt in der Notaufnahme zurück zur Herkunftsfamilie, für den Rest muss ein Platz in einer Pflegefamilie, Erziehungsstelle oder Wohngruppe gefunden werden.

Gestiegenes Aggressionspotenzial

Normalerweise sollen die Kinder nicht länger als drei Monate in Oberneuland bleiben, doch das gestaltet sich zunehmend schwierig. „Manche Kinder sind mitunter bis zu einem Jahr bei uns“, sagt Einrichtungsleiter Ulrich Kenkel. Schuld daran sei unter anderem das gestiegene Aggressionspotenzial einiger Jungen und Mädchen, die nur schwer einen Platz in einer Anschlussmaßnahme wie einer Wohngruppe oder einer Erziehungsstelle finden. In Bremen fehle es an Plätzen, die speziell für solche Kinder gedacht seien. „Durch den langen Aufenthalt bei uns fangen einige an, sich heimisch zu fühlen oder Beziehungen aufzubauen. Das ist problematisch, denn dafür sind wir nicht ausgelegt“, sagt Kenkel.

Decken mit ihrem Team die größte Altersspanne der Kinder ab: Erzieherin Annika Fiebig (links) und ihr Kollege André Grimme.

Das Problem der gestiegenen Aggressivität macht sich besonders in der Gruppe der ältesten Kinder (sechs bis 14 Jahre) bemerkbar. Dort kann es schon mal vorkommen, dass einer der Jugendlichen seine Wut am Mobiliar oder den Türen auslässt – die Einrichtung hat ersatzweise mehrere davon im Keller gelagert. Die Mischung aus Frust und Perspektivlosigkeit ist für Jugendliche schwierig zu händeln, sagen zuständige Erzieher wie André Grimme. „Prozesse dauern oft länger als sie müssten, etwa weil Fallmanager des Jugendamtes nicht gut erreichbar sind. Da wird die Personalnot auf dem Rücken der Kinder ausgetragen“ sagt er. Andere Kinder scheitern, weil es bei Anschlussmaßnahmen für sie nicht funktioniert. „Sie landen dann mehrfach bei uns und haben das Gefühl, es geht für sie nicht weiter“, sagt Erzieherin Annika Fiebig.

Spagat zwischen Alltag und Verarbeitung

Am Nachmittag treffen die unterschiedlichen Gruppen meist an der frischen Luft aufeinander. Die Häuser sind von einem parkähnlichen Garten umgeben, der mit allerhand Spielgeräten ausgestattet wurde. Die Kinder, die aktuell zur Schule gehen können, kehren langsam zurück und nehmen auf den Bänken Platz, die Kleinsten wollen auf der Schaukel angeschubst werden oder probieren sich im Fußball oder Fahrrad fahren. An der Turnstange gibt es eine Diskussion darüber, wer zuerst eine Rolle vorwärts zeigen darf, doch man wird sich schnell einig. Für einen Moment scheint es, als seien alle Probleme weit weg, ein Stück normale Kindheit.

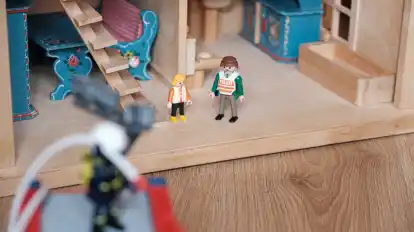

Psychologin Stefanie Müller spricht mit den Kindern über Dinge, die sie Zuhause erlebt haben.

Doch Ängste, Wut oder Trauer über das Erlebte sind im Hildebrand-Haus nicht einfach verschwunden. Unvorhersehbare Auslöser können die Gefühle wieder hervorrufen. Manche Kinder reagieren mit Aggressionen oder Zerstörungswut, andere ziehen sich in ihre eigene kleine Welt zurück und reden nicht mehr. Ist ein Kind besonders auffällig, wird Hauspsychologin Stefanie Müller verständigt. Mithilfe von Gesprächen und verschiedenen Tests ermittelt sie, ob das jeweilige Kind therapeutische Maßnahmen benötigt – dabei geht sie besonders bei jüngeren Kindern spielerisch vor. Etabliert hat sich dafür unter anderem das Puppenhaus. Mit den Spielfiguren zeigen einige Kinder, wie es bei ihnen zu Hause war. Oft drehen sich die Spiele um Dinge, die vielleicht fehlten, Essen oder Sauberkeit, manchmal kann Müller daran auch erkennen, ob ein Verdacht auf sexuellen Missbrauch vorliegt.

Trotz der Traumata, die viele der Kinder durchlebt haben, bleibe bei den meisten die Sehnsucht nach ihrem Zuhause. „Für alle Kinder ist es schwierig, aus der Familie genommen zu werden“, sagt Müller. Da, wo es erlaubt und möglich ist, dürfen Eltern einmal in der Woche zu Besuch kommen. „Wir beziehen die Eltern mit ein und treten ihnen mit Respekt gegenüber, um einen Zugang zu bekommen“, sagt Müller. Die Zeit im Heim könne auch Positives bewirken: „Manche Eltern wachen durch die Inobhutnahme auf und wollen etwas ändern.“