- Was zeigt die Ausstellung?

- Wo in Bremen-Nord gab es Lager?

- Warum ist ein einzelner Bauernhof dabei?

- Warum sollten Nordbremer die Ausstellung sehen?

- An wen erinnert die Ausstellung noch?

- Wer landete auf der Bahrsplate?

Krank vor Heimweh wollte der 16-jährige Zwangsarbeiter Walerian Wróbel zu Fuß von Lesumbrok nach Polen gehen. Als er ergriffen und verwarnt wurde, setzte er die Scheune seines Arbeitgebers in Lesumbrok in Brand. Obwohl der junge Pole selbst beim Löschen half, verurteilte ihn das Sondergericht Bremen als „Volksschädling“ zum Tod durch die Guillotine. Ein Schicksal, an das die Ausstellung „Verschleppt. Versklavt. Vergessen“ im Bremer Focke-Museum erinnert.

Was zeigt die Ausstellung?

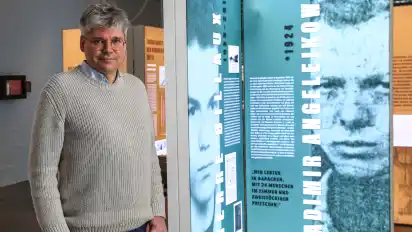

Die Schau im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte gibt Einblicke in die Realität von Zwangsarbeit in Bremen und Bremerhaven während des Zweiten Weltkriegs. Zwangsarbeit habe zu den Verbrechen des NS-Regimes gezählt, die auch nach 1945 nur zögerlich aufgearbeitet worden seien, meint der Nordbremer Historiker Karsten Ellebrecht, der die Ausstellung zusammen mit anderen Experten wie der Osteuropa-Historikerin Ulrike Huhn von der Bremer Uni mitkonzipiert hat. „Jedes Jahr kommen seit den 60-er Jahren Besuchergruppen aus Belgien und Frankreich zu den Stätten der Zwangsarbeit in Bremen. Mich hat die Begegnung mit ehemaligen Häftlingen bewogen, über das Lager auf der Bahrsplate zu recherchieren.“ Die Biographien der Zwangsarbeiter ermöglichten einen emotionalen Zugang zu dem Thema, so Karsten Ellebrecht.

Wo in Bremen-Nord gab es Lager?

Der Kurator des Landesmuseums, Jan Werquet, geht davon aus, dass es in der Hansestadt ein dichtes Netz von Zwangsarbeiterlagern gab. Er spricht von mehr als 200 Lagern. Der Hintergrund: Die beiden Städte Bremen und Bremerhaven zählten nach den Worten von Museums-Sprecherin Alexandra Albrecht damals zu den bedeutendsten Rüstungsstandorten und versuchten, den Arbeitskräftemangel mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern zu decken. Die Präsentation widmet sich explizit auch den Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen, die in Bremen-Nord eingesetzt wurden und wirft unter anderem Schlaglichter auf die Norddeutsche Hütte des Krupp-Konzerns (Stahlwerke) im Werderland, die unter anderem Zement für den Bunkerbau lieferte, das Deschimag-Lager auf der Bahrsplate in Blumenthal und den Bunker Valentin in Farge.

Auf dem Bauernhof der Familie Martens nahe des Golfclubs Lesmona sollte der jugendliche Walerian Wróbel die Arbeit des verstorbenen Bauern auf dem Hof übernehmen.

Warum ist ein einzelner Bauernhof dabei?

Auf dem Bauernhof der Familie Martens nahe des Golfclubs Lesmona sollte der jugendliche Walerian Wróbel die Arbeit des verstorbenen Bauern auf dem Hof übernehmen. Der schmächtige 16-Jährige schaffte dies nicht. Die Familie wollte ihn schon nach fünf Tagen loswerden, heißt es in der Ausstellung. Seine vermeintliche Brandstiftung habe als willkommener Anlass gedient, die Gestapo zu rufen. Das Beispiel des jungen Polen zeige exemplarisch, dass in den ersten Kriegsjahren ausländische Zivilisten in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, erläutert Kurator Jan Werquet. „Auch in Bremen erfolgte die Unterbringung meist nicht in Lagern, sondern auf den Höfen.“ Ihr Schicksal war vom Willen der Arbeitgeber abhängig.

Warum sollten Nordbremer die Ausstellung sehen?

„Gerade beim Gedenken an das Unrecht des Nationalsozialismus ist es sehr gewinnbringend sprichwörtlich dort zu graben, wo man steht. Die Geschichte lauert an jeder Ecke, wenn man genau hinschaut. Doch geht die Geschichte und die Erinnerung auch zusehends verloren, weil die Zeitzeugen nach und nach aussterben“, sagt der Berliner Fotograf Stefan Weger, Urenkel der Bauerstochter, die mit ihrer Aussage das Schicksal Walerian Wróbels besiegelte. Er hat für die Ausstellung Bildmaterial des Lesumbroker Hofes und seiner Familie zur Verfügung gestellt. Es hätten sich zwar schon mehrere Menschen mit der Geschichte Walerian Wróbels beschäftigt, doch niemand habe die Überreste des Hofes, den tatsächlichen Schauplatz, wiedergefunden. Selbst der Gedenkweg und die Gedenktafel stünden weit entfernt und der ehemalige Hof sei heute eine Streuobstwiese. Weger: „Es würde mich freuen, Nordbremer dazu zu bewegen, auch wieder in ihrer eigenen Geschichte zu buddeln – oder zumindest beim sommerlichen Radausflug durch das Naturschutzgebiet Werderland kurz am ehemaligen Hof anzuhalten und sich des Unrechts, das Walerian Wróbel angetan wurde, zu erinnern.“

Suppenausgabe im Lager Bahrsplate: Zwangsarbeiter Pierre Billaux bewahrte Zeichnungen seines ehemaligen Kameraden Pierre Fertil auf. Diese sollten dem Künstler helfen, sein Hafttrauma zu bewältigen.

An wen erinnert die Ausstellung noch?

Die Ausstellung zeichnet den Leidensweg verschiedener Menschen nach. Zum Beispiel auch den von Pierre Billaux, einem jungen Friseur aus der Normandie, der wegen seiner Widerstandstätigkeit verraten und deportiert wurde. „Wie durch ein Wunder überlebte er als KZ-Häftling auf der Bahrsplate“, sagt Kurator Jan Werquet. Wie die Ausstellung erzählt, führte er nach seiner Rückkehr in seiner Heimatstadt einen kleinen Frisierladen und engagierte sich mehr als 30 Jahre lang für Amnesty International. Er starb 2018 als 93-Jähriger.

Wer landete auf der Bahrsplate?

Das Barackenlager der Werft AG Weser auf der Bahrsplate, einem Park am Weserstrand, in Blumenthal verdeutliche, dass Zwangsarbeit situativem Handeln entsprach, so Kurator Jan Werquet. Dies habe zur Folge gehabt, dass verschiedene Gruppen von Zwangsarbeitern herangezogen wurden. So sei das sogenannte Deschimag-Lager zunächst für zivile Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion errichtet worden. Außerdem wurden auf dem Westteil der Bahrsplate bis zu 900 sowjetische Kriegsgefangene untergebracht, die vermutlich auf der Baustelle am Bunker Valentin arbeiten mussten. Mitte 1944 entstand zudem ein Außenlager des KZ Neuengamme, deren Häftlinge auf dem früheren Gelände der Bremer Wollkämmerei eingesetzt wurden. Laut Bericht einer Ärztekommission von 1944 litten viele Gefangene an Hungerödemen. Mehr als 50 Sowjetsoldaten starben, drei wurden erschossen. Die Gründe sind nicht bekannt.