Bronze und Stein, Schwere und Masse - alles Begriffe, die schnell in den Sinn kommen, wenn es um Bildhauerei geht. Nicht aber bei der Bildhauerin Elisabeth Wagner. Sie arbeitet mit Pappe, mit Gips, mit Tannenzapfen. Mit einer gewissen Leichtigkeit und Fragilität, die man in der Bildhauerei eher selten findet. Schwere ist kein Attribut, das ihr für ihre Arbeiten wichtig ist. "Bedeutung wächst nicht durch das Gewicht", findet die Künstlerin. Wohl wahr. Wie diese Leichtigkeit in Verbindung mit Bildhauerei aussieht, können Besucher des Gerhard-Marcks-Hauses ab Sonntag, 7. November, in der Ausstellung "Hinten links ist Schimmer" sehen.

Mit der Beschaffenheit ihrer Werke steht Wagner im starken Kontrast zu der Ausstellung, die zuletzt im Gerhard-Marcks-Haus zu sehen war. Bei Ruud Kuijer standen Materialien wie Eisen und Beton im Mittelpunkt. Doch es ist nicht nur das Material, das Wagner von vielen ihrer Bildhauerkollegen unterscheidet: Sie legt sich nicht fest, schafft mal gegenständliche Figuren, mal gegenstandslose Formen und Objekte. Geht man durch die sechs Räume des Museums, ist es bei jedem Raum fast so, als würde man wieder von einem anderen Künstler begrüßt. Doch all das ist Wagner, und bei genauerem Hinsehen werden auch die Bezüge zwischen einzelnen Elementen deutlicher.

Gleich im Eingangsbereich des Museums erwartet die Besucher ein lebensgroßer, fast wie ein Fell reglos am Boden liegender Bär. Sein massiger Körper hat eine große Präsenz, die Bären-Assoziation ist sofort da, dabei besteht der Vierbeiner aus nichts weiter als aus einem Berg an Zapfen und Kiefernnadeln. Über ihm an der Wand: ein riesiger Schriftzug, der neugierig macht, sich allerdings nicht lesen lässt.

Ein großer Bär aus Tannenzapfen liegt im Eingangsbereich des Gerhard-Marcks-Haus.

Es ist das Spiel mit der Umgebung, das Wagner bei ihrem Schaffensprozess besonders reizt. "Ich arbeite mit den Räumen", sagt sie selbst beim Rundgang durchs Museum. Und Museumsdirektor Arie Hartog fügt hinzu: "An die Wand hängen und fertig, das gibt es bei Elisabeth Wagner nicht." Der Schimmer aus dem Ausstellungstitel steht für eben diese Grenze zwischen Raum und Objekt, die bei Wagner nicht immer klar zu ziehen ist. So arbeitet sie in einem Ausstellungsraum mit großen verzinkten Kuben aus Draht, die auch den Titel "hinten links ist Schimmer" tragen und durch ihre Durchlässigkeit eine ganz andere Wirkung in ihrer Umgebung erzeugen als dichtere Objekte aus Wagners Œuvre. Durch das Oberlicht im Museumsraum wandelt sich im Laufe des Tages auch die Wirkung der Drahtgestelle. Der Schimmer verändert sich, ebenso wie die Präsenz der Arbeiten im Raum.

Auftauchen aus einem Meer

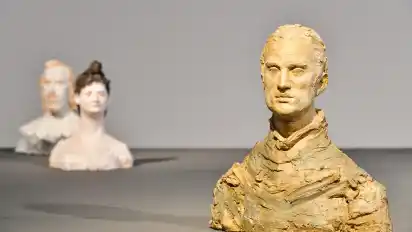

Unter dem Titel "Falsche Freunde" versammelt ein weiterer Raum Büsten aus bemaltem Gips und Keramik, die Wagner nach Vorbildern aus der Malerei, unter anderem von Rembrandt, Francisco de Goya oder Albrecht Dürer, angefertigt hat. Anstatt auf Sockeln stehen sie auf einer etwa einen halben Meter über dem Boden schwebenden Fläche, was noch einmal einen ganz neuen Blickwinkel auf die Figuren ermöglicht. Fast sieht es aus, als würden sie aus einem Meer auftauchen. Oder aus der Zweidimensionalität, zu denen sie ihre Schöpfer bis zur Befreiung durch Wagners dreidimensionale Arbeit verbannt hatten. Und genau das war auch ihre Intention: Personen aus der Kunst zu Gegenübern zu machen.

Es ist nicht das einzige Spiel mit Perspektive und Höhe: Auch einen erfrischend anderen Betrachtungswinkel nimmt der Besucher ein, wenn er vor zwei aus Gips, Draht und Papier gefertigten Affen steht, die auf zwei Sockeln hoch über den Köpfen der Museumsbesucher thronen und laut Wagner eine gewisse Unberechenbarkeit ausstrahlen sollen.

Unberechenbar sind - gerade wenn man als Künstler mit dem Raum arbeitet - aber oft auch die Gegebenheiten vor Ort, an denen man manchmal einfach nichts machen kann. Und so hat Hartog zum Ende des Ausstellungsrundgangs noch eine Anekdote auf Lager: Viele Künstler hätten sich bereits an dem Geländer gestört, dass an der Treppe steht, die in den hinteren Museumsbereich führt. Dieses allerdings habe Marcks in den 1970ern noch selbst entworfen, weil ihm das vorherige nicht gefiel. "Die Künstler fragen oft, ob das nicht wegkann", erzählt Hartog. Einmal sei er auf diesen Wunsch eingegangen, mittlerweile hat er aber beschlossen, dass das Geländer bleibt, wo es ist.

"Falsche Freunde" nennt die Künstlerin Elisabeth Wagner eine Serie, in der sie von berühmten Malern gemalte Menschen dreidimensional zum Leben erweckt.

Rückwirkend eine gute Entscheidung, wie er findet. "Das setzt als Herausforderung bei vielen Künstlern Energien frei", sagt Hartog. So auch bei Elisabeth Wagner, deren große 2021 entstandene Wandarbeit "Gefäße" durchaus mit dem Marcks-Geländer in den Dialog tritt.