Das Projekt hatte einen langen Vorlauf. Mehrere Jahre habe er mit Regisseur Armin Petras darüber diskutiert, wie man "Leben und Schicksal", diesen monumentalen Roman Wassili Grossmans, auf die Bühne bringen könne, erklärte Intendant Michael Börgerding kürzlich im Interview mit dem WESER-KURIER. Dann kam auch noch Corona dazwischen. Nun musste es sein, in dieser Spielzeit 2022/23. Zugleich ist das Ganze durchaus ein Wagnis. Grossman erzählt sehr explizit vom Zweiten Weltkrieg in Russland, in der Ukraine, auch in Deutschland, von der Schlacht um Stalingrad - wird eine Theaterfassung dadurch allzu eindeutig zum Statement in einer durch einen aktuellen Angriffskrieg sowieso schon verstörten Gesellschaft?

Hier kommt die zweite, vielleicht sogar wichtigere Ebene von Grossmans Werk zum Tragen: Die schmerzhafte Erfahrung, wie Menschen unter totalitären Regimen durch Willkür und Terror zu zwangs-angepassten Schatten ihrer selbst degenerieren. Stalinismus oder Nationalsozialismus – letztendlich ist die Ausflaggung egal. Auch, was den aggressiven Antisemitismus angeht, wie Grossman beschreibt. Noch für die Nach-Stalin-Zeit war das Werk hier zu deutlich; es wurde verboten, Grossman, der 1964 starb, erlebte die Veröffentlichung nicht mehr. Sein Buch wurde erst 1980er-Jahren in Westeuropa veröffentlicht.

Regisseur Armin Petras hat aus diesem mehr als 1000-Seiten starken, mit vielen Schauplätzen und einer schier unübersichtlichen Anzahl an Figuren versehenen Roman eine dreieinhalbstündige Collage geschnitten, die ein ungemein packender Theaterabend ist, getragen von einem Ensemble in Bestform. Petras hat zudem geschickt diverse stilistische Mittel kombiniert. Acht unterschiedliche Orte visualisieren sich auf der Bühne im Großen Haus. Mal nur im Kopf des Publikums wie bei den eindringlichen Monologen von Susanne Schrader als Anna Semjonowna, die ins jüdische Ghetto in der von den Nazis besetzten Ukraine gezwungen wird. Oder bei den Gesprächen einer wie ein Tableau arrangierten Häftlingsgruppe in einem deutschen Konzentrationslager.

Farcenhafte Telefonschalten

Plastischer geht es zu in einer dieser Petras-Drehkonstruktionen auf der Hinterbühne mit gräßlich brutalistischer Betonfassade (Bühne: Petra Schickart). Mal verbirgt sich dahinter der Gulag, mal ist sie Projektionsfläche für die schwarz-weißen Live-Videoszenen aus dem Partisanenhaus "Sechs Strich Eins", sehr embedded an den verzerrt wirkenden Gesichtern gefilmt (Kamera: Rafael Ossami Saidy). Im Hinter- wie im Vordergrund tobt immer wieder die Schlacht um Stalingrad, mit Theaterdonner und -rauch. Ansonsten aber vor allem in farcenhaften Telefonschalten oder den Dialogen des deutschen Generalstabs - Karin Enzler und Julischka Eichel als in schwarzes Business-Outfit gewandete, deutlich angeschlagene Vollstreckerinnen.

Auf der Vorderbühne steht das Sofa, das das Wohnzimmer des Atomphysikers Viktor Strum symbolisiert, dem Sohn Anna Semjonownas. Strum ist einer derjenigen, die zunächst denken, sie kämen schon irgendwie durch, weil ihre Forschungen (zur Atombombe) so wichtig für das Land sind. Er und seine Familie bilden den personellen Dreh- und Angelpunkt der Inszenierung. Alexander Swoboda spielt Strum zunächst fast schon arrogant auftrumpfend gegenüber den Parteischranzen, die von der "sogenannten Relativitätstheorie" schwafeln. Er wird dann aber von Szene zu Szene kläglicher, als er merkt: Wissenschaftliche Erkenntnisse haben mit der Linie der Partei konform zu gehen und sonst gar nichts. Schließlich macht er das, was fast alle tun: verleugnen (auch sein Judentum) und verraten.

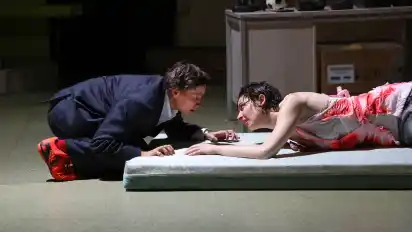

Ein Kabinettstück ist die Szene, in der "der Genosse Stalin" ihn anruft, seine "Wertschätzung" mitteilt, und Swoboda beinahe loriot-haft zuckt, zappelt, schließlich mit seiner Frau Ljudmilla (Fania Sorel) im erotischen Clinch auf dem Teppich landet. Das politisch Monströse ist in der Kunst immer gut im Grotesken aufgehoben – auch ansonsten streut Petras in die überwiegend düstere Stimmung immer wieder gallig-humorige Momente ein. Und es gibt eine weitere, kommentierende Ebene: Johannes Haase (Violine) und Miles Perkin (Kontrabass, Stimme) begleiten "Leben und Schicksal" mit einem Soundtrack, der auf Werken Dmitri Schostakowitschs, Arvo Pärts, Igor Strawinskys und auf russischer Volksmusik fußt. Das alles ergibt eine runde, manchmal schwer auszuhaltende Inszenierung, die lange nachwirkt.