Wenn sich ein Künstler oder eine Künstlerin als Bildhauer definiert, dann denkt man an große Skulpturen und Ausstellungsräume voll mit Sockeln und schweren Objekten. Bei der Schweizer Künstlerin Hannah Villiger (1951 bis 1997) sucht man all das allerdings vergeblich. Ihr Medium ist die Fotografie. Und dennoch sieht sie ihre Arbeiten als skulptural an.

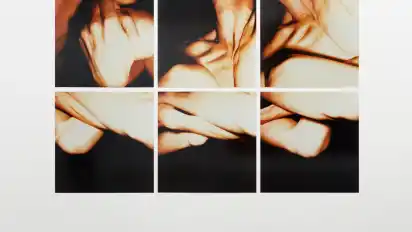

Diese Arbeit von Hannah Villiger entstand 1980. Es ist die erste Arbeit, in der sie sich selbst mit der Polaroidkamera erforscht.

1980, nachdem sie zuvor tatsächlich objekthaft gearbeitet hat, entdeckte Villiger die Polaroidkamera als ihr zentrales Medium für sich. Ihr liebstes Motiv: sie selbst. Nicht allerdings hübsch in Szene gesetzt, so wie man es von Frauenkörpern in der Kunst lange gewohnt war.

Villigers Bilder sind völlig losgelöst von allen räumlichen und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen und entziehen sich jeglicher Konventionen ebenso wie jeglicher Geschlechterthematik. "Ich steige selbst in mich hinein", beschreibt sie ihr Vorgehen sehr treffend in einem der rund 50 Arbeitsbücher, die sie im Laufe ihres Schaffens mit Skizzen und Notizen gefüllt hat. Die Künstlerin schoss ihre Fotos stets mit der Sofortbildkamera in einer Hand, ohne Stativ oder Helfer. Der Betrachter sieht Hände, Füße, Ohren, Haare, Arme, Beine, Knöchel und Hautfalten – zum Teil aber aus Winkeln, bei denen er manchmal auch nach langem Überlegen nicht sicher sagen kann, wie es anatomisch möglich war, dieses Bild zu machen.

Der Betrachter als formbarer Tonklumpen

Unter diesem Aspekt hat es gleich mehrere Gründe, warum viele ihrer Bilder einfach nur den Titel "Skulptural" tragen: Denn nicht nur sie selbst wird in den Fotografien zur Skulptur. Auch der Museumsbesucher gerät schnell in Versuchung, seinen eigenen Körper zu verbiegen und zu drehen, sodass er eine Idee von der Entstehung der Arbeit bekommt. Der Betrachter werde "zum Tonklumpen", so beschreibt es Weserburg-Direktorin Janneke de Vries. Zum Tonklumpen, der an sich selbst herum knete und versuche, Gesehenes am eigenen Körper nachzuempfinden.

Villigers in der Weserburg unter dem Titel "Ich bin die Skulptur" zu sehende Arbeiten wurden vom Polaroid stark vergrößert und auf 120 mal 125 Zentimeter große dünne Aluminiumplatten gezogen – fast quadratisch also, ebenso wie die Polaroidfotos selbst. Sie hängen komplett ohne Schutz an den Wänden und sind sehr sensibel – ebenso wie die Haut, die auf ihnen zu sehen ist.

Doch nicht alle Arbeiten Villigers zeigen sie selbst. Einige beschäftigen sich auch mit ihrem Umfeld, zeigen zum Beispiel den Ausblick aus dem Fenster ihres Arbeitszimmers zu verschiedenen Jahreszeiten. Auch hier greift sie zu ungewöhnlichen Winkeln, bricht mit Erwartungen.

Zeitlose Kunst

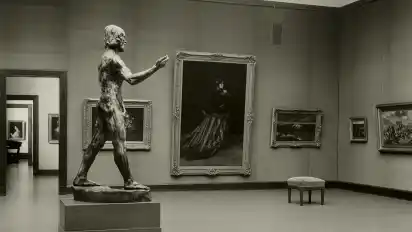

Janneke de Vries bezeichnet Villigers Kunst als "extrem zeitlos". Auch das war für sie ein Grund, die Arbeiten, von denen die meisten zwischen 1980 und Mitte der 90er-Jahre entstanden sind, nach Bremen zu holen. Und um das Ganze noch ein bisschen aktueller zu machen, hat de Vries sich nicht nur die Bilder, sondern mit Eric Hattan auch einen Gastkurator ins Haus geholt, der nicht nur selbst Künstler ist, sondern Villiger persönlich kannte und heute den Nachlass der Künstlerin verwaltet, die im Alter von nur 45 Jahren überraschend starb.

Er ist für die Auswahl, Zusammenstellung und Schwerpunktsetzung der Ausstellung verantwortlich. Einen Großteil der Bilder habe er so gehängt, wie auch Villiger selbst sie gehängt hätte, sagt er. In einem zentralen Ausstellungsraum jedoch präsentiert Hattan in großen, grün gestrichenen Vitrinen eine ganz subjektiv zusammengestellte Auswahl kopierter Auszüge aus Villigers Arbeitsbüchern. Hier finden sich auch Skizzen, Abbildungen und Notizen aus den frühen Jahren ihres Schaffens. Hattan hat die Vitrinen fernab jeder Ästhetik kreuz und quer im Raum verteilt. Seine einfache Begründung: "Es geht hier ums Entdecken."

Ergänzt wird die Ausstellung durch einen Film des Schweizer Fernsehens über die Künstlerin und zwei Diashows, die Hattan auf Augenhöhe der Ausstellungsbesucher in zwei Transportkisten projiziert. Bei der einen hat Villiger Kleidungstücke fotografisch vor einem Spiegel in Szene gesetzt. Die andere zeigt Objekte, die sie kurz vor ihrem Tod geschaffen hat und die laut de Vries einen Ausblick geben, wie es mit Villigers Kunst hätte weitergehen können.