An diesem Sonntag, 16. Januar, wäre der 1897 im ostfriesischen Norden geborene Maler und Grafiker Armand Vilter 125 Jahre alt geworden. 1934 war er zum Kunststudium nach Bremen gekommen. Durch die enge Bekanntschaft zu seinem Professor, Theodor Schultz-Walbaum, lernte Vilter Grolland kennen. In der Straße St. Veit bezog er 1937 mit seiner Familie ein Eigenheim.

Armand Vilter hat seine Jugendjahre im Thüringer Wald verbracht. Als er zehn Jahre alt war, zog er mit seinen Eltern nach Eisenach. Schon in jungen Jahren begann er zu zeichnen und zu malen. Vor allem die Natur hatte es ihm angetan und ihm immer wieder Motive geliefert. Nach dem Schulabschluss in Eisenach war es ihm jedoch nicht möglich, sich ganz und gar der Kunst zu widmen. Er musste zunächst einen "ordentlichen" Beruf lernen. So absolvierte er eine Verwaltungslehre bei der Stadtverwaltung in Eisenach.

Als 17-Jähriger zur Front

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam Vilter als 17-Jähriger zum Fronteinsatz nach Nordfrankreich. Dort wurde ihm im Januar 1915 der rechte Fußknöchel durchschossen. Aufgrund eitriger Entzündungen mussten ihm zuerst der Fuß und später der Unterschenkel amputiert werden. Er wurde aus dem Militärdienst entlassen und bekam 1916 eine Anstellung bei der Stadtverwaltung im westfälischen Rheine. Dort lernte er seine Frau Tjadina kennen, die ebenfalls aus Ostfriesland stammte. Die beiden heirateten am 18. Januar 1925. In Rheine kamen auch seine beiden Töchter, Erika und Elsbeth, zur Welt. Der Drang Vilters Kunstmaler zu werden, führte ihn 1934 mit seiner Familie nach Bremen.

Dort begann er, als mittlerweile 37-Jähriger, an der Nordischen Kunsthochschule zu studieren. Einer seiner Professoren war Theodor Schulz-Walbaum. Der kannte wiederum den Architekten der Siedlung Grolland I, Friedrich Heuer. Schulz-Walbaum baute selbst in Grolland. Auch Vilter kaufte eines der Häuser, im St. Veit, ganz in der Nähe zu Heuer und Schultz-Walbaum, die im Hemmelskamp Zuhause waren. In direkterer Nachbarschaft zu den beiden war kein Grundstück mit Garten in von Vilter bevorzugter Südlage mehr frei gewesen.

Im Zweiten Weltkrieg kam Vilter als Technischer Zeichner bei den Focke-Wulf-Werken unter. „Das technische Zeichnen lag ihm überhaupt nicht“, weiß Vilters Tochter, Elsbeth Harms. Er war froh, dass er einen Kollegen kennenlernte, der ihm bei seiner Arbeit half. „Die beiden blieben noch viele Jahre gut befreundet“, so Harms.

Ölfarbe viel zu glänzend

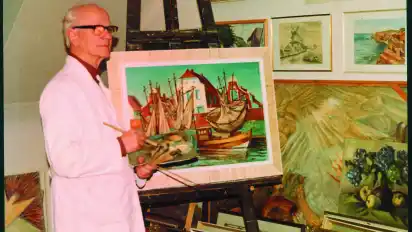

Zu den Abneigungen des Künstlers zählte auch der Gebrauch von Ölfarbe – die wirkte ihm viel zu glänzend. „Er bevorzugte für seine Gemälde die Tempera-Technik.“ Holzschnitte und Radierungen entstanden in seinem Atelier im Obergeschoss des Grollander Eigenheims. Fantasie, Geduld und Geschicklichkeit zeichnen den Künstler aus. Und diese Eigenschaften brauchte er auch für den Linolschnitt, an einer einzigen Druckplatte arbeitete er etwa eine Woche lang. „Wenn gedruckt wurde, mussten wir alle mit anfassen.“ Die Gartenarbeit überließ Vilter seiner Frau, „aber er mochte es sehr, wenn alles schön grün war“, so die Tochter.

Vilter hat mit seiner Kunstmappe "Romantische Bremer Motive" in Linol- und Holzschnitten sowie Zeichnungen zwölf der eindruckvollsten Blickpunkte der Stadt festgehalten. Ein Thema hat ihn über Jahrzehnte ganz besonders in seinen Bann gezogen: Er griff die Schilderungen von Hermann Albert Schumacher aus dem Jahr 1865 auf und arbeitete sich am Freiheitskampf der Stedinger Bauern gegen die Ausbeutung durch den Bremer Erzbischof ab. Vilter schnitzte seine Verehrung des Freiheitskampfes des tapferen Bauernvolkes in 47 Bildern und Schrifttafeln. Seine Darstellungen wirken weniger expressiv, als vielmehr illustrativ. Erstmals stellte er diesen Zyklus 1965 zur „1.000-Jahr-Feier der Stadt Bremen“ aus. „Immer wieder fuhr mein Vater mit dem Fahrrad nach Altenesch“, so Elsbeth Harms. Dort wurde 1834 neben der Landstraße auf dem St.-Veit-Hügel das gusseiserne Denkmal "Stedingsehre" errichtet. Die Namen der Anführer der Stedinger Bauern sind auch auf den hölzernen Straßenschildern in Grolland I eingeschnitzt: Bolko von Bardenfleth, Thammo von Huntorp und Detmar tom Dieke.

Kontakt zu Bundespräsidenten

Die Linolschnitte von Vilter sind dann 1975 in Oldenburg und 1991 in zweiter Auflage beim Hauschild-Verlag als Bücher erschienen. Armand Vilter gab sich viel Mühe, für diese Veröffentlichung zu werben. So hatte er Exemplare des Buches an den damaligen Bundespräsidenten, Walter Scheel (FDP), sowie dessen Vorgänger Gustav Heinemann (SPD) geschickt. Beide Staatsmänner antworteten: Scheel schrieb ihm anerkennende Worte (1. Oktober 1976), bei dem Buch handele es sich um „eine originelle Form der Darstellung“ von Geschichte. Heinemann hob in seiner Antwort vom 12. Februar 1976 hervor, dass das Denkmal für die „im Kampf für ihre Freiheitsrechte gefallenen Stedinger Bauern im Jahr 1834, also in der Zeit des sogenannten Vormärz“ errichtet wurde. Heinemann verwies darauf, dass er sich selbst schon bei seiner Rede am 13. Februar 1970 zum Schaffermahl im Bremer Rathaus über das Schicksal des Stedinger Bauernvolkes geäußert habe. Ihm sei es zusammen mit Vilter ein Anliegen, die Bezugnahme auf die Freiheitskämpfe der Bauern nicht den Rechten und Ewiggestrigen zu überlassen.

In einem Brief an Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) stellt Vilter den Freiheitskampf der Stedinger mit dem Streben „der Menschen nach Freiheit und Sozialismus“ in Zusammenhang (Brief an Schmidt vom 25. September 1976): „Unter großen Opfern an Gut und Leben“ sei es gelungen, „den heutigen Stand dieser Ideale zu erreichen“.

„Die menschliche Größe und Weite eines Armand Vilter vermochte es, mit seinem Griffel jeweils gut und böse so markant das ihnen zustehende Gesicht zu geben, dass man vor Staunen fast erschrickt“, schreibt der Worpsweder Maler und Lyriker Heinz Dodenhoff (1889-1981) am 3. Dezember 1975 in seinen Gedanken zur Veröffentlichung der 47 Linolschnitte. Dodenhoff sprach von einem "Meisterwerk in Form, Inhalt und Können – und Menschlichkeit".

Vilter starb 1989 im Alter von 92 Jahren. Seine Tochter Elsbeth Harms hütet heute einen Großteil des künstlerischen Erbes ihres Vaters.