Es ist Freitag, der 20. Juni 1913. Von der Oderstraße in der Neustadt macht sich Hans Schmidt auf in Richtung Walle. Dabei hat er zehn Browning-Pistolen und mehr als 1000 Patronen. Die hat er aus Platzmangel auch in Hut und Socken gestopft. Als er die St.-Marien-Schule an der St.-Magnus-Straße um kurz vor 11 Uhr erreicht, trifft er im Hochparterre auf die Lehrerin Marie Pohl, die gerade kurz vor der 11-Uhr-Pause aus dem Klassenraum tritt. Sofort eröffnet Hans Schmidt das Feuer.

Die Lehrerin kann sich in die Nachbarklasse flüchten. Doch Schmidt setzt ihr nach und schießt auf die Kinder. Zwei der Mädchen sind sofort tot. Es bricht Panik aus, mehrere werden durch die Schüsse verletzt, wie die Bremer Nachrichten einen Tag später berichten. Schmidt rennt wieder hinaus. Auf den Flur drängen zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Kinder aus den umliegenden Klassen. Ein Mädchen fällt in der herrschenden Panik die Treppe hinunter, wie Hermann Sandkühler in seinem unveröffentlichten Manuskript „Die Morde in der St.-Marien-Schule“ schreibt. Sie bricht sich das Genick und ist sofort tot. Einige der nahebei lebenden Kinder flüchten sich nach Hause. Als Schuldiener Butz die Schüsse hört, stürmt er aus seiner Wohnung im Erdgeschoss. Er versucht, Schmidt zu packen. Dieser richtet die Pistole auf sein Gesicht und drückt ab. Nur durch eine Drehung des Kopfes entgeht Butz dem Tod. Statt durch die Stirn geht die Kugel durch die rechte Backe.

Die Bremer Nachrichten vom 21. Juni 1913 berichteten detailliert über die Tat und die Überwältigung des Täters.

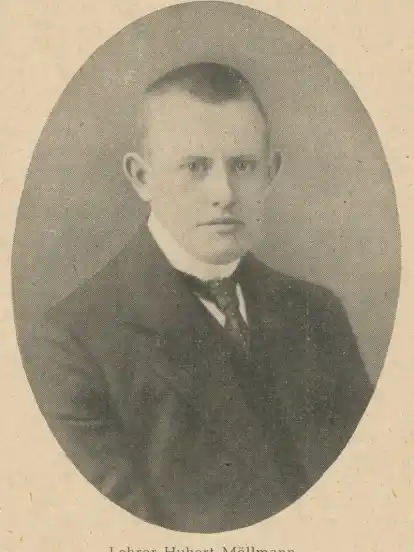

Schmidt schüttelt Butz ab und stürmt in den ersten Stock. Doch Lehrer Hubertus, genannt Hubert, Möllmann stellt sich dem Angreifer in den Weg. Schmidt befreit sich aus dem Griff des Lehrers und schießt auf ihn. Eine Kugel trifft den 24-jährigen Möllmann in die Schulter, eine zweite in den Bauch. Wie die Bremer Nachrichten berichten, soll sie den Dickdarm durchbrochen und wichtige Adern verletzt haben. Es gelingt Möllmann laut einem Schreiben der Polizeidirektion Bremen jedoch, mit Schmidt zu ringen. Das reicht aus, dass Schuldiener Butz und ein Lehrer hinzueilen und den Täter festhalten können. Schmidt hatte zuvor mehrere Schüsse aus dem Fenster abgegeben.

Mehr als 20 Verletzte

Mittlerweile strömen Frauen und Männer von draußen herein und helfen, Schmidt zu überwältigen. Sie schlagen auf ihn ein, sodass die hinzukommenden Polizisten ihn vor der Menge beschützen müssen. Unterdessen bricht Möllmann zusammen. Schmidts Tat soll weniger als 15 Minuten gedauert haben.

Während Schmidt von den Beamten zunächst in das „Polizeibureau IX“ an der Utbremer Straße gebracht wird, werden die verletzten Kinder in das nahe gelegene Diakonissenkrankenhaus transportiert. Hubert Möllmann und die von einer Kugel in der Leber getroffene Maria Jezso kommen ins St.-Joseph-Stift. Die beim Attentat ums Leben gekommenen Mädchen Sophie Gornisiewicz, Elsa Maria Herrmann und Marie Anna Rychlik werden ins „Doventorsleichenhaus“ gebracht. Alle drei sind gerade einmal sechs Jahre alt. Mehr als 20 Menschen sind verletzt.

Am selben Tag wird Hans Schmidt in das St.-Jürgen-Asyl in Ellen gebracht. Die sogenannte Irrenanstalt befand sich auf dem weitläufigen Gelände des heutigen Klinikum Bremen-Ost. Doch statt der Häuserzüge und belebten Straßen des Stadtteils Osterholz umgab das Gelände damals nicht viel mehr als Felder, Bäume und vereinzelte Häuser.

Als Hans Schmidt dort ankommt, haftet an seiner Nase und Unterlippe noch das Blut durch die Gewalt der Menge. Seine Unterlippe ist stark geschwollen. Der Aufnahmebogen wird mit „sehr gemeingefährlich“ versehen. Seine Akte, die noch heute im Archiv des Krankenhausmuseums aufbewahrt wird, zeigt, wie verwirrt Schmidt zum Zeitpunkt seiner Einlieferung zu sein schien. Die ersten Angaben zu Alter, Familien- und Berufsstand kann der Arzt nur mit einem Fragezeichen versehen. Auch der Name des Patienten ist zunächst unklar. Die Zahlen von eins bis 14 zählt er nur unvollständig auf. Er weiß nicht, wo er ist und wie er dorthin gekommen ist.

Die Anteilnahme in Bremen nach dem Attentat war groß. Viele Menschen säumten den Weg des Trauerzugs von St.-Marien zum Waller Friedhof.

Mit seiner Tat konfrontiert, reagiert Schmidt erstaunt und weist diese von sich: „Warum sagen Sie das zu mir?“ Er könne sich an nichts erinnern. Als der Arzt wissen möchte, was Schmidt in der Schule gemacht habe, antwortet er „unterrichtet“. Der Fragesteller entgegnet „Sie haben Kinder erschossen!“ Schmidt sagt bloß: „Was?“. Auch bei mehrmaligem Wiederholen reagiert er nur so. Auf die Frage des Arztes, ob er verspottet oder verfolgt wird, antwortet Schmidt: „Ja, ja, ja“ und fängt an zu schluchzen. Auch einen Tag später tragen die Angestellten in seine Akte ein, er sei „völlig verwirrt“ und bestreitet die Tat. Als der Arzt ihn fragt, ob er Jagd auf Jesuiten gemacht habe, entgegnet er: „Kinder sind doch keine Jesuiten.“ Er gibt zu, einen Hass auf die Ordensgemeinschaft zu haben.

Währenddessen kämpft Lehrer Möllmann im St.-Joseph-Stift um sein Leben. Das Mädchen Anna Kubica stirbt in der Nacht auf den 21. Juni an ihren schweren Verletzungen im Diakonissenkrankenhaus. Auch Elfriede Höger ringt dort um ihr Leben, wie Hermann Sandkühler in „100 Jahre St. Marien“ schreibt. Sie erliegt einige Wochen später ihren Verletzungen. Die Todeszahl steigt damit auf fünf.

Bereits ein paar Tage nach dem Attentat diskutiert der Senat die Verleihung der Silbernen Rettungsmedaille an Hubertus Möllmann. Am 24. Juni 1913 wird ihm diese am Krankenbett überreicht.

Ebenfalls am 24. Juni findet die Beisetzung der zu diesem Zeitpunkt vier getöteten Mädchen statt. Zeitungen wie die Bremer Nachrichten kündigen Ort und Zeitpunkt an, sodass zahlreiche Bremer zu der Kirche St. Marien, die noch heute an der Ecke Sankt-Magnus-Straße und Steffensweg steht, strömen. Die Anteilnahme ist groß. Nach der Trauerfeier zieht der Trauerzug in Richtung des Waller Friedhofs. Die Lehrer der Schule tragen die Särge in die bereitstehenden Leichenwagen. Davor laufen die Mitschüler der Getöteten. Sie tragen Kränze und Blumen – so schreiben es die Bremer Nachrichten am 25. Juni 1913.

Die St.-Marien-Schule lag in derselben Straße wie die Kirche St. Marien und wurde 1899 gegründet.

Einige Tage nach dem Attentat fragt die Staatsanwaltschaft eine gutachterliche Äußerung des St.-Jürgen-Asyls zum Zustand von Schmidt an. Aus der Antwort geht hervor, dass er ohne Zweifel an einer „schweren Geisteskrankheit“ leide, auch wenn eine genauere Diagnose noch nicht möglich sei. Damit muss sich Hans Schmidt nicht vor Gericht verantworten.

Das Personal des St.-Jürgen-Asyls beschreibt Schmidts Verhalten noch Tage später als desorientiert, langsam und verträumt. Währenddessen wird in den Zeitungen immer mehr zu seiner Person bekannt. Geboren 1883 im mecklenburgischen Sülze ist er Sohn eines evangelischen Pastors und einer Pastorentochter. Er ist das älteste Kind von elf Geschwistern. Schmidt ist selbst Oberlehrer und unterrichtete unter anderem Französisch und Englisch an verschiedenen Schulen. 1911 war er bereits für sechs Wochen in einem Sanatorium.

Nach Bremen kommt Schmidt Ende 1912. Warum, ist nicht bekannt. Eine Anstellung als Lehrer hat er nicht. Er verdient sich in der Hansestadt sein Geld mit Übersetzungen. Später stellt sich heraus, dass kurz vor der Tat sein Vater nach schwerer Krankheit verstorben war. Schmidt sah darin das Werk der Jesuiten, wie er in einem Brief an seine Schwester schreibt. Er beauftragte einen Privatdetektiv am 19. Juni damit, Erkundigungen einzuziehen, ob und wann sein Vater gestorben sei und wann die Beerdigung sein sollte. Diese Informationen wolle er Freitagmittag abholen. Er hatte ein Zugfahrticket für den 20. Juni gekauft – der Tag, an dem er das Attentat verübte.

Sofern es sich aus heutiger Sicht nachvollziehen lässt, hat Schmidt keine persönlichen Verbindungen zur St.-Marien-Schule. Vollkommen willkürlich hat er sie aber wohl nicht gewählt, erklärt Dr. Madlen Sell, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachpsychologin für Klinische Psychologie. Schließlich habe es in der Neustadt eine noch näher gelegene Schule gegeben, die Schmidt jedoch nicht ansteuerte. Der Grund: Bei der St.-Marien-Schule handelte es sich um eine katholische Schule. Die Gegend um die Marienkirche und die Jutefabrik wurde damals auch „Klein Galizien“ genannt, wie Hermann Sandkühler in „100 Jahre St. Marien“ schreibt. Das Viertel um den Freihafen wuchs damals stark an. Für die Arbeit in der Jutefabrik zogen viele Menschen etwa aus Böhmen nach Walle. Es waren vor allem Katholiken, sodass ihre Zahl stark anstieg.

"Klassische Symptome der paranoiden Schizophrenie"

Aus seiner Patientenakte geht hervor, dass Schmidt sich bereits seit seiner Studienzeit von den Jesuiten verfolgt und beobachtet fühlte. Nachdem zunächst die Diagnose Dementia praecox gestellt wurde, lautet sie später Schizophrenie mit paranoischem Einschlag. Ähnlich sieht das auch Madlen Sell. Sie hat sich für ihre Doktorarbeit mit dem Fall befasst und sagt, Hans Schmidt erfülle eindeutig die Kriterien einer paranoiden Schizophrenie. Er habe sich nicht nur jahrelang von den Jesuiten beobachtet und bedroht gefühlt, er habe auch Stimmen gehört, die ihn verhöhnen. Diese würden ihn etwa in der Bahn und ins Restaurant begleiten und sagen, aus ihm werde doch nichts.

„Das sind klassische Symptome der paranoiden Schizophrenie“, erklärt Sell. Menschen können bei der Krankheit verschiedene Stimmen hören. Eine Variante seien kommentierende Stimmen, wie sie auch Hans Schmidt gehört hat. Diese äußern sich etwa zu Verhaltensweisen des Betroffenen und können laut der Expertin auch beleidigend sein. Dabei äußern sie sich eher negativ. Zu einer paranoiden Schizophrenie passt zum Beispiel auch, dass sich die Symptome über einen Zeitraum von mehr als einem Monat erstreckten. Seine Mutter habe bereits passende Symptome beschrieben, so Sell, wie etwa eine getrübte Stimmung, leichte Erregbarkeit und ein menschenscheues Wesen.

Der Trauerzug zog sich kilometerweit durch die Bremer Innenstadt.

Die Ärztin hält die Gedächtnislücke von Hans Schmidt nach der Tat für echt und sieht darin eine psychotische Amnesie. „Das gibt es häufig, dass Menschen sich nicht mehr an konkrete Einzelheiten ihrer Psychose erinnern.“ Während seiner Zeit im St. Jürgen-Asyl misstraute Schmidt immer wieder den Menschen um ihn herum. Bis zu seinem Tod fühlte er sich verfolgt. „Das kann niemand so lange simulieren“, erklärt Madlen Sell. Allerdings sei es extrem selten, dass eine paranoide Schizophrenie mit einer solchen Tat einhergehe.

Es ist wohl kein Zufall, dass die Ausgestaltung von Schmidts Wahn auf die Jesuiten fällt. Dabei spielt der Kulturkampf zwischen Otto von Bismarck und der katholischen Kirche eine Rolle, findet Sell. Bismarck wollte eine Trennung von Staat und Kirche vorantreiben und schränkte dafür die Rechte vor allem der katholischen Kirche ein. Der Jesuitenorden durfte sich nicht mehr im Deutschen Reich aufhalten, wie es in einem Reichsgesetzblatt von 1872 heißt. „Seit ihrer Gründung im 16. Jahrhundert kursierten viele Verschwörungsmythen um die Jesuiten“, erklärt Sell. Die Katholiken wurden verfolgt und ausgegrenzt. Ende des 19. Jahrhunderts verebbte der Kulturkampf. 1913 gab es die staatliche Diskriminierung nicht mehr, erklärt Angela Piplak, Leiterin des Geschichtskontors in Walle. „Doch natürlich wirken solche Sachen noch lange nach. Das setzt sich im Privaten fort“, ist sich die Leiterin sicher. Neben der gesellschaftlichen Sicht auf Katholiken spielen an dieser Stelle auch die Lebensumstände von Schmidt eine Rolle, sind sich die beiden Expertinnen sicher. Denn sein Vater war ein protestantischer Pastor. Schmidt wuchs in einem religiösen Umfeld auf und bekam die konfessionellen Spannungen wohl deswegen intensiver mit, so Sell.

Hubert Möllmann wurde die Silberne Rettungsmedaille vom Bremer Senat verliehen.

Hubert Möllmann kehrte 1914 in den Dienst an der St.-Marien-Schule zurück – allerdings mit einer Kugel im Körper. Bis 1938 unterrichtete er noch dort. Dann wechselte er an die Pestalozzischule in Gröpelingen. Seinen Lebensabend verbrachte er wohl in Ostercappeln im Landkreis Osnabrück. Zumindest wohnte er da laut seiner Akte im Staatsarchiv an seinem 75. Geburtstag. Wie es den Familien nach der Tat erging, ist unklar. Die Familie von Anna Kubica beantragte staatliche Hilfe, die ihr jedoch laut Senatsakten verwehrt wurde.

Hans Schmidt starb im März 1932 an Tuberkulose. Er verbrachte den Rest seines Lebens im St.-Jürgen-Asyl. Bis zuletzt fühlte er sich verfolgt, unterstellte Pflegern und Patienten, schlecht über ihn zu reden und sogar Gift in sein Essen zu mischen. Er befasste sich mit Sprachen und erstellte eine eigene Sprachreform. Gegen Ende seines Lebens beschäftigte er sich vor allem mit seiner Briefmarkensammlung, die er hegte, pflegte und schließlich seinem Bruder vermachte.