Hinweis: Tippen Sie in der Karte auf die Symbole, um mehr über die Orte zu erfahren. Mit dem Plus-Symbol können Sie die Karte vergrößern. Zusätzlich sind alle Straßen auch im folgenden Artikel aufgelistet.

Stadt der Kolonien

“Stadt der Kolonien”, mit diesem Titel hat sich Bremen zur Nazi-Zeit geschmückt. Aus dieser Zeit stammen viele Straßennamen, die an die koloniale Vergangenheit erinnern – und die Bremer auf eine Zukunft einstimmen sollte, in der es wieder deutsche Kolonien gibt. Aber auch vor der Zeit des Nationalsozialismus hat es Forderungen gegeben, wieder deutsche Kolonien einzurichten. Viele Bremer Handelsfirmen sprachen sich dafür aus. Dafür stand vor allem der Elefant: Das Backsteinmonument nahe dem Hauptbahnhof wurde 1932 als Reichskolonialehrenmal eingeweiht.

Die deutsche Kolonialgeschichte war vergleichsweise kurz, denn mit dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland seine Gebiete abtreten. Doch sie war nicht minder brutal als die anderer Länder: Im heutigen Namibia wurden um die 70.000 Menschen von den deutschen Truppen ermordet. Erst 100 Jahre später hat Deutschland die Kolonialverbrechen an den Herero und Nama als Völkermord anerkannt.

Noch heute sind die Spuren dieser Vergangenheit zu finden. Ein Streifzug durch die Stadt – mit Bremerinnen und Bremern, die diese Geschichte sichtbar machen, einordnen und kritisch betrachten wollen.

Mitte

In Bremen-Mitte treffen unterschiedliche Perspektiven der kolonialen Geschichte aufeinander: Seit 1910 steht die Reiterstatue von Otto von Bismarck auf dem Domshof. Der Reichskanzler hat die europäischen Mächte zur Kongokonferenz 1884 eingeladen, an dessen Ende die Aufteilung Afrikas in Kolonien stand. Der SPD-Abgeordnete Elombo Bolayela hinterfragt, ob solch ein Denkmal heute noch seine Berechtigung hat und erklärt, was Bremen hinterfragen sollte.

Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland seine Kolonien abgeben. In den 1920er-Jahren sprachen sich viele Bremer Handelsfirmen dafür aus, die deutschen Kolonien zurückzugewinnen. Der 1931 errichtete Elefant hinter dem Hauptbahnhof sollte diesen Wunsch öffentlichkeitswirksam verdeutlichen. Sein Bau wurde vor allem von nationalen Kräften unterstützt. Heute kümmert sich Gudrun Eickelberg darum, dass das Backsteinmonument an das Leid des Kolonialismus erinnert.

Die Bremer Rolle im Kolonialismus ist auch im Hauptbahnhof zu sehen. Das Mosaik in der Bahnhofshalle erinnert an koloniale Tabakplantagen. Unangebracht findet das Virginie Kamche vom Afrika-Netzwerk, denn Rassismus werde auch unbewusst gelebt – und durch Bilder wie das Mosaik reproduziert. Darum klärt sie auf, auch wenn es mühsam ist. "Die Folgen von Kolonialismus sind tiefer als man denkt."

Schwachhausen

1884 erwarben der Bremer Kaufmann Alfred Lüderitz und Heinrich Vogelsang ein Stück Land von den Nama im heutigen Namibia. Zwanzig Jahre sollten vergehen, bevor die Schlacht am Waterberg, ein Tafelberg in Namibia, den Auftakt des Völkermords an den Nama und Herero markierte. In Schwachhausen sind Lüderitz und Vogelsang Straßen gewidmet. Olan Scott Pinto kommt regelmäßig mit Schülerinnen und Schülern vorbei – und erklärt, was ihnen die Schule über Bremens Geschichte nicht erzählt.

Auch das Focke-Museum will eine andere Geschichte erzählen. Das Bremer Landesmuseum hat zwar keine Ausstellungsstücke, die in Kolonien erbeutet wurden, aber durchaus welche, die Rassismus reproduzierten, sagt Direktorin Anna Greve. Das Museum plant deswegen eine Aufarbeitung seiner Ausstellung.

Walle

In Walle treffen alte und neue Stadtentwicklung aufeinander. Was sie eint: ihr Bezug zur kolonialen Vergangenheit. Im Waller Ortsteil Steffensweg erinnern Straßen an europäische Kolonialherren. Unter ihnen Christoph Kolumbus, der mit seiner Reise nach Amerika 1492 Europas Kolonialismus begründet hat. Die Stadtteilinitiative "Walle entkolonialisieren" fordert die Umbenennung dieser Straßen.

In der Überseestadt bedienen sich die Straßen vor allem an Bremens Handelsgeschichte, die durch Kolonialwaren wie Kaffee oder Baumwolle zum Erfolg wurde. Lilli Hasche ist das zu einseitig – darum erzählt sie in Stadtrundgängen Bremens vergessene Hafengeschichte.

Gröpelingen/Häfen

In Bereich Gröpelingen/Häfen erinnern Straßen an ehemalige deutsche Kolonien und Schutzgebiete: Togo war von 1884 bis 1914 eine deutsche Kolonie, Kribi und Douala sind Städte im ehemals von Deutschland kolonialisierten Kamerun.

Drei Straßen erinnern an die koloniale Vergangenheit in Namibia: die Südweststraße, die Windhukstraße und die Waterbergstraße. Dort fand eine Schlacht statt zwischen den deutschen Kolonialtruppen und den Herero – Ausgangspunkt des seit 2021 von Deutschland anerkannten Völkermords.

Blumenthal

Auch in Bremen-Nord gibt es Straßen, die auf Bremens imperialistische Vergangenheit verweisen. Neben der Kaffeestraße, die an die Kolonialware erinnert, gibt es auch eine Koloniestraße. Das deutsche Kolonialreich war 1914 flächenmäßig das drittgrößte hinter Großbritannien und Frankreich und umfasste Teile von den folgenden heutigen Staaten: Volksrepublik China, Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, Togo, Ghana, Papua-Neuguinea, und mehrere Inseln im Westpazifik und Mikronesien.

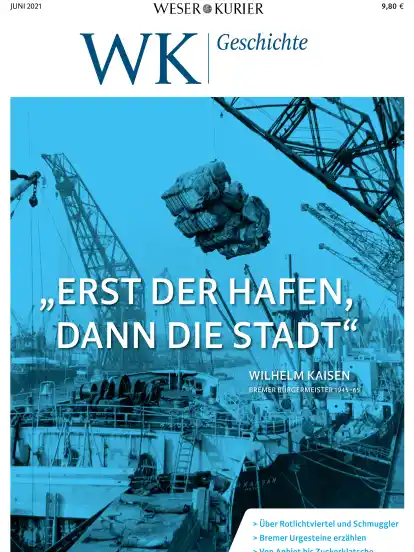

Im Magazin "Erst der Hafen, dann die Stadt" blicken wir auf die bremischen Häfen und ihre Geschichte und beleuchten auch kritisch die koloniale Vergangenheit der Hansestadt.