Wenn Hannes Voigt einen Sprayer in "seiner" Straße in flagranti erwischt, gibt es eine klare Ansage. "Im Fedelhören stehen so schöne Altbauten. Die voll zu sprühen, finde ich auch nicht toll", sagt der Mann, der in der Straße ein kleines Souterraingeschäft betreibt – "Dosen Späti", den Ausstatter für Graffiti-Sprayer. Wer sprayen will, bekommt bei Voigt alles, was er dafür braucht, in den Regalen reihen sich Hunderte von Sprühdosen aneinander.

Das negative Image der Sprayerszene kann der 25-Jährige nachvollziehen. Und es ärgert ihn. Die gesamte Graffitikunst erscheine durch den Wildwuchs in einem "negativen Licht", sagt er. Viele Newcomer unter den Sprayern orientierten sich an schlechten Beispielen aus dem Netz. "Und das zeigt sich dann im Stadtbild." Ein Graus ist ihm der ausgeprägte Hang zur Selbstdarstellung, obwohl es doch um Selbstverwirklichung gehe. In Südamerika seien Graffiti viel politischer als in Deutschland. "Das spiegelt wider, wie gut es den Menschen hier geht."

Als Schmierfinken sieht Voigt die anderen, die ambitionierten Sprayer naturgemäß nicht, er spricht von "Graffiti-Malern". Es gehe eben nicht darum, möglichst viele "Tags" zu hinterlassen, die Signaturkürzel der einzelnen Sprayer. Für Voigt handelt es sich um ein subkulturelles Hobby mit künstlerischem Anspruch. Er spricht von einem "Haufen lieber Menschen aus allen Gesellschaftsschichten", es gebe unter den Sprayern auch Ärzte und Behördenmitarbeiter.

Und diese Menschen brauchten einen neutralen Ort, um sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Einen Ort, wo sich Anfänger nützliche Tipps von Älteren holen könnten. "Dieser Ort fehlt hier bei uns", kritisiert Voigt. In anderen Städten sei man deutlich weiter als in Bremen. In Oldenburg kennt Voigt sechs bis sieben Freiflächen für Graffitikunst. Schon einmal hat Voigt in Bremen bei der Behörde angeklopft – und jetzt nochmals, diesmal etwas energischer. Doch das Ergebnis war das Gleiche: "Sobald man auf die Bürokratie kracht, gibt es keine Antwort mehr", sagt er.

Es sei eine frustrierende Erfahrung, wenn sich in den Amtsstuben keiner verantwortlich fühle. Und das ausgerechnet in Bremen – der Stadt, in der in den 1970er- und 1980er-Jahren die Street-Art-Kunst geblüht habe. Mit staatlicher Unterstützung entstanden damals an zahlreichen prominenten Örtlichkeiten großflächige Wandbilder. Die meisten sind inzwischen verschwunden, nur wenige wie das bekannte Seniorenpaar am Rembertiring haben sich erhalten. "Dieses Projekt muss man vielleicht einfach wiederbeleben, damit wir ein schöneres Stadtbild erreichen", sagt Voigt.

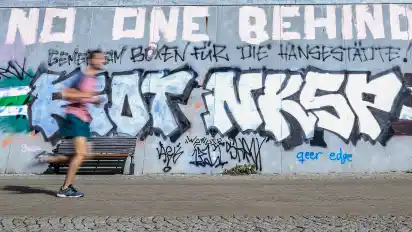

Die Folgen fehlender Freiflächen kann man überall in Bremen besichtigen. "Die Leute suchen sich dann eben Plätze, wo sie denken, dass Sprayen erlaubt ist. Oder zumindest geduldet wird." Ein Klassiker seien Abrissgebäude, oft genug halbe Ruinen – ein nicht unbeträchtliches Risiko, weil die Häuser einsturzgefährdet sein könnten. Auch Lärmschutzwände an Autobahnen erfreuten sich großer Beliebtheit. Dagegen vorzugehen, die Graffiti wieder zu entfernen, ist aus Voigts Sicht vergebliche Liebesmüh. "Mit Wegputzen bekommt man nichts bekämpft." Im Gegenteil, oft genug fühlten sich Sprayer gerade dadurch angestachelt.

Der 25-Jährige stammt aus Schierbrok, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Ganderkesee. Seine Mutter war aus der ehemaligen DDR zugezogen, aus Leipzig. Beim Coca-Cola-Werk in Hemelingen machte Voigt eine Ausbildung zum Betriebselektroniker. Aber als erfüllend empfand er die Arbeit nicht, "ich war super unzufrieden". Die Werksschließung im Sommer 2016 sei eine "bittere Erfahrung" gewesen – plötzlich war er weg, der vermeintlich sichere Job in einem Weltkonzern. "Das hat Protest in mir ausgelöst".

In jungen Jahren stieß Voigt auf Sprayer aus der Szene. Sich einer Aufgabe ganz hinzugeben, ohne Profitabsichten, dabei so professionell und ernsthaft zu Werke zu gehen, das habe ihn nachhaltig beeindruckt und inspiriert. In Voigts Augen hat das Sprayen auch etwas Selbsttherapeutisches an sich. "Nachts unterwegs zu sein, mit einer erhöhten Sensibilität, das gibt einem ein Freiheitsgefühl, es nimmt Druck und Angst aus dem Leben." Voigt selbst ist längst nicht mehr so viel auf der Straße wie früher. Er sei ein Fan von legaler Graffitikunst, er suche sich Orte, wo es keinen stört, sagt er. Inzwischen hat er Geschmack am Fotografieren gefunden.

Im vergangenen Jahr hat Voigt das etablierte Geschäft am Fedelhören übernommen, sein Vorgänger hatte nach zehn Jahren genug. Der Verkauf von Sprühdosen sei aber bei weitem nicht alles. "Der Laden ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Szene. Hier können die Sprayer offen mit uns reden. Wir geben Tipps und Ratschläge, wir leisten hier auch pädagogische Arbeit." Wir – das sind Gleichgesinnte, die aushelfen. Mit seinem Zubehörladen steht der 25-Jährige komplett auf eigenen Beinen. Staatliche Förderung könnte er in Anspruch nehmen, will er aber nicht. "Unser Geschäft, unsere Kunst soll frei von staatlichen Einflüssen sein."

Inzwischen feilt Voigt an einem neuen Konzept: Im vorderen Ladenbereich sollen wechselnde Ausstellungen zu sehen sein, um mehr Verständnis für Graffitikunst zu erlangen. Geht es mit den Freiflächen nicht voran, könnten statt ihrer große, gesponserte Werbetafeln zum Bemalen und Besprühen aufgestellt werden. Gern würde Voigt auch Workshops an Schulen anbieten, doch das ist noch Zukunftsmusik.