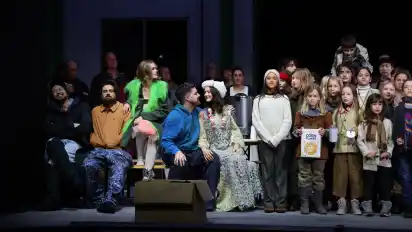

Ein großer Opernabend, Giuseppe Verdis "Otello" am Theater Bremen. Und einer, der sehr dicht am Publikum spielt. Gleich in der berühmten Sturmszene. Das aufgeregte Volk wartet im Hafen auf den siegreichen Feldherrn Otello, der kurz vor der Rückkehr nach Zypern noch Schiffbruch zu erleiden droht. Dieses Volk sitzt vorn im Parkett, der Theaterchor (toll präpariert von Karl Bernewitz), erste Reihe Männer, zweite Reihe die Frauen. Er dreht sich um – und Verdis Gesangsorkan braust über die Sitze, dass einem die Ohren wegfliegen. Das Drama kündigt sich gewaltig an.

Bald schwenkt der Chor zum Trinklied Bierflaschen in den Reihen, später animiert er die Besucher, sich zum Empfang des Gesandten aus Venedig zu erheben. Hier vorn starten die Frauen auch eine Demonstration, zu der sie sich weiße Taschentücher um die linke Hand binden und die Fäuste recken, wenn Otello seine Frau Desdemona zu Boden schleudert. Denn ein Taschentuch Desdemonas, das der intrigante Fähnrich Jago dem degradierten Hauptmann Cassio in die Hände spielte, ist ja der jämmerliche Anlass für Otellos Eifersucht. Auch die handelnden Personen laufen immer wieder durchs Parkett. Das reißt mit, die Geschichte geht uns alle an.

Das Problem im Kopf: Wie begreift man den schwarzen Titelhelden, der sich von Jago derart zum Misstrauen aufstacheln lässt, dass er Desdemona am Ende erwürgt? Regisseur Frank Hilbrich umschifft das Dilemma, einen weißen Sänger schwarz schminken zu müssen (was heute als rassistisch gilt), elegant, indem er klar macht, dass nicht Hautfarbe, sondern Schwarz-Weiß-Denken – Herrschaftsstrukturen, Ausgrenzung, Geschlechterrollen – das eigentliche Thema ist.

Optisch schlägt sich das im Bühnenbild von Sebastian Hannak nieder: einem weißen Guckkasten mit einem riesigen schwarzen Loch, aus dem sich in gleicher Größe ein Kreis mit nur anfangs farbigen Neonröhren hebt und senkt. Unten aus dem Loch schiebt sich ein Laufsteg hervor, auf der am Anfang ein schwarzer Junge wie ausgestellt ins Publikum blickt. Das genügt vollkommen, um in den Köpfen des Publikums die Grundproblematik zu verankern.

Die Hauptfigur: Den Rest macht Hilbrich an Otellos Charakter fest und nutzt dafür die bodenständige Physis des australischen Gasttenors Aldo di Toro. Der wirkt hier – etwas untersetzt, mit leicht schütterem Haar, kumpelhaft gutgläubig – wie das Klischee eines Durchschnittsamerikaners. Zum Helden wird er nur, wenn er sich in den weißen Mantel mit Pelzkragen hüllt (in Lara Duymus’ Kostümen setzt sich die Schwarz-Weiß-Ästhetik fort).

Dieser Otello ist ein Biedermann, ein Mann aus bescheidenen Verhältnissen, ein Fremder im Exil. Hilbrich betont das, indem er in der Bühnenöffnung hinten dreimal ein gebrechliches Ehepaar am Küchentisch neben dem mächtigen Kühlschrank erscheinen lässt. Offenbar Otellos Eltern, die am Ende ihres Lebens den Freitod wählen. Ihr Sohn, der Aufsteiger, braucht Statussymbole, braucht die Rampe, die treue Frau, das rote Offizierstuch und die Gewissheit, dass er immer richtig liegt. Aldo di Toro unterstreicht diese Attitüde mit belastbarem, gut geführtem Tenor, meist im Forte und strahlend in der Höhe – und singt die letzten Phrasen nach seinem Absturz wie ein geprügelter Hund aus der Kulisse.

Täter und Opfer: So einer lässt sich leicht manipulieren. Michal Partyka als Jago, im weißem Kapuzenpulli ein Zerrbild Otellos, bietet da als geschmeidiger Akteur mit beweglichem Bariton eine großartige Charakterstudie. Wie er Kameraden zu Gewalttaten anstachelt, im zynischen Credo Jesus am Kreuz nachäfft, sich hager und bleich wie Nosferatu aufrichtet und seine Schachfiguren in ihren Clubsesseln kreiseln lässt, ist er das personifizierte Böse.

Desdemona hat dagegen keine Chance. Sie agiert zwar – Adèle Lorenzi im hinreißenden weißen Hosenanzug – sehr emanzipiert (und auch ihre Zofe Emilia – Nathalie Mittelbach – wirkt resolut), ist aber letztlich doch auf die Rolle der First Lady festgelegt, die wie Lady Di die Hände des Volks schütteln muss. Das "Lied von der Weide", der Geschichte einer offenbar vergewaltigten Dienerin, wird da zur Vision einer von der Männerwelt bedrohten, bloßgestellten Frau – die kleinen Rollen der Militärs Cassio (Ian Spinetti), Roderigo (Fabian Düberg), Montano (Arvid Fagerfjäll) und Lodovico (Jasin Rammal-Rykala) erhalten dadurch mehr Kontur. Großartig auch, wie Lorenzi auch im wunderschönen Piano des "Ave Maria" diese Leiderfahrung mitschwingen lässt.

Feine Zwischentöne: Wie psychologisch genau Verdi das Geschehen musikalisch schildert, machen nicht zuletzt auch die glänzend disponierten Bremer Philharmoniker deutlich. Dank der zusätzlichen Chor-Monitore kann auch das Publikum verfolgen, wie Sasha Yankevych mit kleinen, feinen Gesten starke Wirkungen erzielt. Die "Rigoletto"-Leichtigkeit zu Beginn, das Streicherschleichen der Eifersucht, die Tupfer der Holzbläser beim Spiel mit dem Taschentuch, ihr kleiner Trauermarsch und natürlich das ewig klagende Englischhorn im letzten Akt – vieles nahm man wie in Großaufnahme wahr.

Das bittere Ende: Am Ende ermordet Otello Desdemona in der ersten Sitzreihe. Wieder nah am Publikum, Gewalt betrifft die ganze Gesellschaft. Der schwarze Junge blickt fragend in die Runde.

Ein großer Opernabend. Und ein sehr kluger dazu. Dass Frank Hilbrich 2026 nach Gelsenkirchen geht, darf man in Bremen schon jetzt bedauern.