Obst ist gesund, Lachen ebenfalls – das Theater Bremen bietet mit Sergej Prokofjews skurriler Märchenoper "Die Liebe zu den drei Orangen" eine Wellness-Therapie, die erfrischend auf Konventionen pfeift. Das zeigt sich schon daran, dass das Publikum mitmischt – nicht die Premierenbesucher, sondern ins Stück gedichtete Fanscharen, die zu den Türen hereinströmen oder aus den Sitzen springen. Mit Transparenten und Flugblättern fordern verschiedene Fraktionen in Rang und Parkett Komödien ("Wir wollen lachen und nicht denken"), Tragödien ("Ohne Drama kein Karma"), Exzentrisches ("Zungenfreiheit für Zahnlose") oder schlicht "Raus mit den Spießern!".

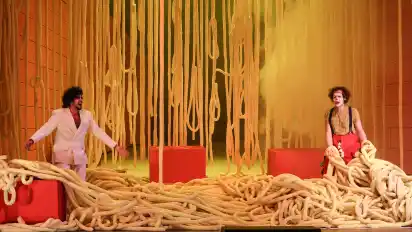

Diese Gruppen werden auch später ins Stück eingreifen. Doch erst mal werfen sie gemeinsam die Mauer um, die das Bühnenportal versperrt, und machen sie zur Spielfläche: In die roten Quader lassen sich Gänge schlagen, man kann aber auch Podeste aus ihnen bauen. Regisseur Frank Hilbrich macht optisch früh klar, dass er alle Begrenzungen niederreißt. So wie es die völlig verrückte Geschichte tut.

Die Vorlage: Die hat der venezianische Theaterdichter Carlo Gozzi 1761 im ersten von zehn absurden Märchenspielen erdacht – als Kampfansage an die realistische Form der Commedia dell’arte, wie sie Carlo Goldoni eingeführt hatte. Gozzis vorklassischer Dadaismus hallte später in Schillers und Puccinis "Turandot", Büchners "Leonce und Lena", Tiecks "gestiefeltem Kater", Wagners "Feen" und Henzes "König Hirsch" nach. 1921 griff Prokofjew zu den "Orangen".

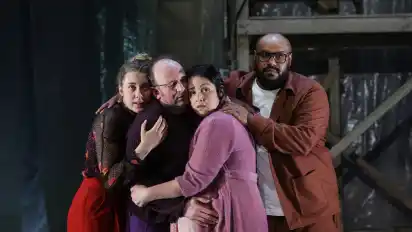

Der Prinz (Ian Spinetti) hat endlich seine geliebte Prinzessin Ninetta (Elisa Birkenheier) aus einer Monsterorange befreit. Doch sie droht zu verdursten. Zum Glück wird das Publikum eingreifen.

Die Handlung: Ein depressiver Prinz muss endlich wieder lachen, sonst verfällt der Thron an des Königs miese Nichte Clarissa und ihren heimlichen Geliebten, Premierminister Leander. Das böse Paar wird von der Zauberin Fata Morgana und der Intrigantin Smeraldine unterstützt. Dagegen haben es der gute Zauberer Tschelio und Spaßmacher Truffaldino schwer. Der Prinz lacht erst, als Fata Morgana ihren Auftritt verstolpert. Die verflucht ihn sogleich dazu, sich in drei, von einer garstigen Köchin gehütete Orangen zu verlieben.

Der Prinz und Truffaldino finden und stehlen die Früchte erfolgreich. Als sie sie auf der Flucht durch die Wüste öffnen, treten drei durstige Prinzessinnen heraus. Die dritte – Ninetta – wird zur Braut des Prinzen und dank des Eingreifens der Bühnenzuschauer gerettet, aber von Fata Morgana in eine Ratte verwandelt. Nur mit allen Kräften des Theaters lässt sich das Happy End herbeibiegen.

Was die Regie daraus macht: Frank Hilbrich trifft gleich zwei kluge Entscheidungen. Er lässt (statt russisch oder französisch) deutsch singen, und er hält sich an die Rezepte der Commedia dell’arte, inszeniert einen Bühnenspaß zwischen Versenkung und Flugmaschinerie in der richtigen Erkenntnis, dass sich die Doppelbödigkeit des Spiels schon mitteilen wird.

Denn in der Lust zur Anarchie klingt hier, im Zeitalter der Aufklärung, durchaus Systemkritik mit. Unter dem Märchenkönig gibt es tatsächlich nicht viel zu lachen. Und auf dem Weg zum Thron verdursten zwei Prinzessinnen. Solche kniffligen Momente ironisiert Hilbrich allerdings, indem er eine Tote beifallheischend abgehen lässt oder zum Schlusstableau das stilisierte Brandenburger Tor herabsenkt. Alles nur Theater.

Viel fürs Auge: Man kommt mit dem Gucken kaum hinterher. Nicht nur ist Sebastian Hannaks Bühnenbild ständig in Bewegung, verraten Gabriele Rupprechts Kostüme Chic und Fantasie. Auch Hilbrich sprüht vor Einfällen.

Da führen Tschelio und Fata Morgana einen Schattenkampf und fechten mit Orangen an der Strippe. Zum Maskenball marschieren die Festgäste als Donald Duck und Minnie Maus, mit Hirschgeweih und Riesenbabykopf auf, während Fata Morgana als Skelett hereinklappert. Im Reich der bösen Köchin werden Berge von Riesenspaghetti zu Fallstricken und Halsschlingen. Die Prinzessinnen treten wie Aliens aus durchsichtigen Monsterorangen. Das Gruselige liegt oft nah beim Grotesken.

Viel fürs Ohr: Mit einem Dutzend fast gleichwertiger Figuren ist diese Oper ein Ensemblestück par excellence. Am Goetheplatz sind alle Akteure, oft in mehreren Rollen, auf Zack. Nadine Lehner sprüht als Fata Morgana dramatisches Soprangift, Elias Gyungseok Han gibt dem Tschelio Bariton-Zauberkraft. Tenor Ian Spinetti macht schon als leidender Künstlerprinz im Einkaufswagen eine köstliche Figur. Wenn er schadenfroh loslacht, lacht das Publikum mit; danach gestaltet er, mit Orangenjonglage, eine amüsante Siegfried-Parodie im Kampf gegen den Küchendrachen. Sopranistin Elisa Birkenheier gesellt sich als forsche Prinzessin zu ihm.

Fabian Düberg schwankt als Truffaldino mit wendigem Tenor zwischen Gewitztheit und Feigheit, Mezzo Nathalie Mittelbach als Clarissa im Schwarz-Weiß-Kostüm findet fesselnde Intrigantentöne. Bassist Hidenori Inoue, mit Winnetou-Haarpracht, entlarvt König wie Köchin in ihren Eitelkeiten.

Neben Michael Zehe als Leander, Adèle Lorenzi als Smeraldine und Michal Partyka als Hofnarr hat auch der Chor von Karl Bernewitz mit seinen ständigen Demos pointierte Auftritte. Der wichtige Konversationston wird jederzeit getroffen, angeführt von den nadelspitz und durchsichtig spielenden Bremer Philharmonikern unter Sasha Yankevych. Der Ukrainer arbeitet den illustrierenden Charakter der Musik (der berühmte Marsch bleibt als einzige Melodie im Ohr) aufs Feinste heraus.

Großer Jubel nach zweieinhalb Stunden: Dieser Saisonabschluss in Orange ist ein famoser Vitaminstoß.