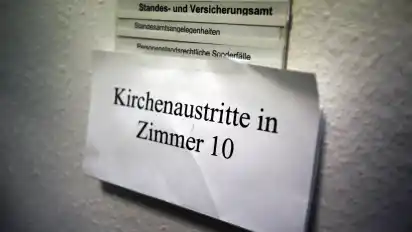

Die Terminanfragen für Kirchenaustritte in den Gemeindebüros und bei den Standesämtern sind in den vergangenen Wochen überall in Deutschland in die Höhe geschnellt. Viele Katholiken sind enttäuscht von ihrer Kirche und ihrem Umgang mit den Missbrauchsfällen aus den vergangenen Jahrzehnten. Wir haben mit drei Menschen gesprochen, die ihrer Kirche trotzdem treu bleiben wollen.

Stephan Roth hat zum Treffen eine Ausgabe des WESER-KURIER mitgebracht. „Benedikt XVI. bittet um Entschuldigung“ lautet die Schlagzeile auf Seite vier. „Es beschäftigt mich sehr, wenn ich überlege, dass es der Papst ist, der nicht die Wahrheit gesagt hat“, sagt Roth.

Dass Menschen auch deshalb wieder vermehrt aus der Kirche austreten, überrascht ihn nicht. Zu viele Anlässe habe die Kirche in den vergangenen Jahren geliefert, sagt Roth. Ihm fallen spontan mehrere Namen ein. Kardinal Rainer Maria Woelki und Stefan Heße für ihren Umgang mit den Missbrauchsfällen. Franz-Peter Tebarz-van Elst, Ex-Bischof von Limburg, für seinen Hang zum Luxus.

„Wir müssen die Jugendlichen für die Kirche begeistern“, sagt Stephan Roth, „sie sollen wissen, wie es sein kann, katholisch zu sein.“

Roth ist enttäuscht davon, wie schwer sich die katholische Kirche mit der Aufarbeitung und Aufklärung der Missbrauchstaten tut. „Missbrauch ist das Schlimmste, was man machen kann“, sagt er. Roth ist Familienvater, hat vier Kinder, die seine Frau und er im katholischen Glauben großziehen.

In der Bremer Gemeinde St. Johann sitzt Roth im Kirchenvorstand. Er engagiert sich im Eine-Welt-Kreis und in der Kinder- und Jugendkantorei. Diese Arbeit liegt ihm sehr am Herzen. „Wir müssen die Jugendlichen für die Kirche begeistern“, sagt er, „sie sollen wissen, wie es sein kann, katholisch zu sein.“ Und dann später selbst entscheiden, ob sie diesen Weg weitergehen wollen. „Kirche sollte Normalität sein“, sagt Roth. So wie beim Dekanatsfußballturnier, das er mitorganisiert. „Vor dem Anpfiff gibt es für alle den Segen – wie selbstverständlich.“

Roth wächst in einer katholischen Familie in Dortmund auf, ist Messdiener, Pfadfinder und spielt in einer Musikgruppe mit. Als Student in Nürnberg ist er Mitglied einer katholischen Studentenverbindung. Roth ist viel in der Welt herumgekommen. Der Diplom-Kaufmann und Prokurist hat in Oxford und Paris, in Berlin und Saarbrücken gelebt. Überall, wo er war, ist er zur Kirche gegangen. „Sie war ein Anker für mich. Dort habe ich Menschen mit demselben Wertesystem wie ich getroffen.“

Als er mit seiner Frau, die damals schwanger ist, in Paris lebt und zum ersten Mal zum Gottesdienst dort geht, spricht sie der Pfarrer hinterher am Ausgang an und bringt sie mit einem jungen französischen Paar zusammen, das ebenfalls ein Kind erwartet. „Das muss man sich vorstellen“, sagt Roth, „wir sind völlig fremd mitten in Paris und werden zu einem Essen eingeladen.“

So stellt er sich Kirche vor. Aktiv vor Ort, präsent bei denen, die Hilfe, Begleitung und Beratung benötigen. In Kindergärten und Schulen, in Alten- und in Pflegeheimen, "viele dieser Einrichtungen werden von der Kirche getragen und finanziert", sagt Roth.

Einen Kirchenaustritt zieht er für sich nicht in Erwägung. „Aber die jetzt angestoßenen Diskussionen müssen auch geführt werden und Veränderungen stattfinden.“ Er denkt dabei an den Synodalen Weg, bei dem Laien und Kleriker unter anderem über die Rolle der Frau in der Kirche und die Sexualmoral reden.

Dass sich bei der Initiative „Out in Church“ 125 Kirchenmitarbeiter kürzlich als lesbisch, schwul, bi oder trans geoutet haben, empfindet Roth als „ersten progressiven und befreienden Schritt“. Und dass Kardinal Reinhard Marx öffentlich über die Abschaffung des Pflicht-Zölibats spricht, sei vor zehn Jahren "unvorstellbar" gewesen.

Roth sieht deshalb eine Chance auf Veränderung. „Der Druck von der Basis ist groß“, sagt er. Aber um ihn weiterhin hochzuhalten, braucht es Mitglieder, die unverändert darauf drängen. „Je mehr die Kirche jetzt aber verlassen, desto weniger wird sie sich reformieren.“ Für ihn ein Grund, dabei zu bleiben.

Vor einem Jahr nähert sich Heike Radick der katholischen Kirche im wahrsten Sinne des Wortes wieder an. Zuerst sitzt sie im Gottesdienst ganz hinten in der letzten Reihe. Irgendwann bittet sie den Pastor der Gemeinde Heilige Familie in Grohn um ein persönliches Gespräch. Heute ist Radick wieder in der Mitte angekommen. Sie hat einen Kommunionhelferkurs gemacht. Sie schreibt Artikel für die Gemeindezeitschrift. Vor kurzem hat sie sogar ein Theologie-Studium an einer Fernuniversität aufgenommen. „Um meinen Glauben besser zu verstehen und artikulieren zu können“, sagt sie.

„Da ist einer, der ist für mich da und passt auf mich auf", sagt Heike Radick über ihren Glauben an Gott.

Heike Radick hat viele Jahre ihres Lebens mit sich und der Kirche gerungen, vermutlich mehr als viele andere. Sie ist seit 19 Jahren mit ihrer Frau verheiratet, „eingetragene Lebenspartnerschaft“ hieß das über viele Jahre. Homosexualität und die katholische Kirche, das ist ein spannungsgeladenes Feld. Gelebte Homosexualität galt und gilt vielen in der katholischen Kirche bis heute als Sünde.

Als in den 2010er-Jahren Missbrauchsskandale in der katholischen und evangelischen Kirche an die Öffentlichkeit kommen, tritt Radicks Frau aus der evangelischen Kirche aus. Der Druck auf sie selbst wächst. „Wie kannst du als lesbische Frau bloß in der katholischen Kirche bleiben?“, hieß es fortan. Tatsächlich, sagt Radick, sei sie zu der Zeit „voll Wut und Ohnmacht“ gewesen. Die Kirche habe ihre „schwächsten Schäfchen“ missbraucht. Sie selbst habe sich auch nicht mehr willkommen gefühlt, „die wollten mich nicht“.

Es ist Ostern 2014, als sie mit ihrer Frau in einen Auferstehungsgottesdienst geht. Sechs Uhr morgens, eine Nachbarin lässt sich taufen. „Das hat mich so berührt, dass ich zu meiner Frau gesagt habe: Wenn du wieder eintrittst, bin ich da.“ Heike Radick wechselt die Konfession und tritt in die evangelische Kirche ein.

Aufgewachsen ist sie im westlichen Münsterland in einer urkatholischen Gegend. In dieser Zeit, sagt sie, habe sie ein Urvertrauen in Gott entwickelt. Bis heute wisse sie: „Da ist einer, der ist für mich da und passt auf mich auf.“ Sie engagiert sich als Jugendliche beim Deutschen Roten Kreuz, macht eine Ausbildung in einem katholischen Krankenhaus. Das habe sich so ergeben, sagt sie, "alles ohne Druck“.

In Münster studiert sie BWL und stellt sich die großen Lebensfragen, wie sie sagt. Wie später noch häufiger in ihrem Leben findet sie Antworten in Gerleve, einem Benediktiner-Kloster, „eine Wohlfühloase“ nennt sie es.

Mehrere Jahre bleibt die evangelische Kirche ihre neue Heimat. Bis Corona kommt, eine „heftige Krise, mir wurde alles genommen, was mich entstresst hat“, sagt sie. Sie vermisst den Posaunenchor, der nicht mehr üben darf. Die Gottesdienste, die es nur online gibt. Das Gemeindeleben, das nicht mehr möglich ist. Und es fehlt ihr, das merkt sie jetzt, die katholische Kirche. Die Liturgie. Die Eucharistiefeier. Das Bunte, die Hochfeste, die Feiern.

Sie hat verfolgt, wie die Bewegung Maria 2.0 für die Gleichberechtigung der Frau in der katholischen Kirche kämpft. „In mir wuchs die Hoffnung, dass sich dadurch etwas bewegt.“ Sie kehrt zurück. Die neuerlichen Missbrauchsfälle erschüttern sie ein weiteres Mal. Aber sie wird diesmal in der katholischen Kirche bleiben. Den Kranken die Kommunion bringen. Den Obdachlosen Angebote machen. Sie sehe, dass die Laien eine größere Rolle spielten. „Aufstehen statt austreten“ hat sie kürzlich gelesen. Genau das hat sie vor.

Als seine Mutter vor rund eineinhalb Jahren stirbt, ist das für Julian Spojda ein Moment, in dem er dankbar ist, dass er an Gott glauben kann. „In dieser schweren Zeit hat es mir sehr geholfen, meinen Glauben zu haben“, sagt Spojda, „und für den Glauben braucht es einen Raum, einen Rahmen." Und den bietet ihm die Kirche, die Gemeinschaft mit anderen, die so glauben wie er. Menschen, die sich dieselben Fragen stellen wie er: Wo kommen wir her? Wer sind wir? Wie sollen wir leben? Was kommt nach dem Tod?

Spojda kennt die ganzen Schlagzeilen natürlich, die vielen negativen Nachrichten, für die die Kirche in jüngster Zeit den Stoff geliefert hat; der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche, die Aufarbeitung und den Umgang der Kirche damit. Traurig und erschütternd sei das, sagt Spojda, schlimm, wie mit Macht umgegangen und wie zögerlich aufgeklärt werde.

„Ich hadere nicht mit meinem Glauben“, sagt Julian Spojda, „sondern mit der Institution Kirche.“

Rund 440.000 Menschen haben 2020 die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland verlassen. Spojda ist sich sicher, dass die Kirchen in den nächsten Jahren weiter schrumpfen werden. „Aber dann ist das so“, sagt er, „wir werden den Gürtel enger schnallen müssen, vielleicht auch Kirchen schließen, aber es bleibt der Kern: unser Glaube.“

Spojda ist vor 27 Jahren in eine katholische Familie hineingeboren worden. Seine Eltern stammen aus Oberschlesien. Er wird getauft, kommt zur Kommunion, erhält die Firmung. Er wird Messdiener, später lässt er sich zum Lektor und Kommunionhelfer ausbilden. Vor drei Jahren haben ihn die Mitglieder von St. Marien in Blumenthal in den Pastoralrat gewählt, dessen stellvertretender Vorsitzender er jetzt ist. Von Beruf ist er Sozialversicherungsfachangestellter.

Spojda sagt, dass er sich über einen Kirchenaustritt keine Gedanken mache. „Ich hadere nicht mit meinem Glauben“, sagt er, „sondern mit der Institution Kirche.“ Er könne das trennen, sagt er. Wenn Spojda von der Institution Kirche redet, meint er Rom, meint er die Amtskirche mit ihrem riesigen Macht- und Verwaltungsapparat.

Nie in seinem Leben, sagt er, habe er sich von der Kirche vor Ort entfremdet. Nicht in der Pubertät, in der andere in seinem Alter Dinge im Leben entdeckten, die ihnen fortan wichtiger waren als zur Kirche zu gehen. Und auch jetzt nicht. Kirche vor Ort, sagt er, erlebe er offen, menschlich, verantwortungsvoll. Mit den Messdienern gehen sie regelmäßig Müll sammeln, seit Kurzem gibt es einen Gottesdienst, der sich speziell an Obdachlose richtet, anschließend wird gemeinsam zusammen gegessen. „So stelle ich mir Kirche vor“, sagt Spojda, „wir setzen damit kleine Akzente und zeigen: Kirche ist da.“

Für seinen Glauben, sagt er, sei er noch nie angegriffen worden. „Aber natürlich fragen Einzelne nach: Wieso bist du noch in der Kirche?“ Er erzählt ihnen dann von dem, was sie in ihrer Gemeinde machen, und was sie noch alles machen wollen. „Und dann möchte ich den Fragestellern sagen: Kommt und schaut selbst.“