Mit dem Golden City in der Nordstraße war die Polizei besonders gut vertraut. Im Jahresbericht vom 1. Dezember 1953 sind 103 Einsätze verzeichnet. Die Küste oder auch Klein-St.-Pauli war ein heißes Pflaster, immer wieder mussten die Ordnungshüter anrücken – „wegen Körperverletzung, Schlägerei, Verdachts der Geschlechtskrankheit, Diebstahls, Trunkenheit, Bettelns, Zechbetrugs, Fahrraddiebstahls, Sachbeschädigung, ruhestörenden Lärms und Hausfriedensbruchs“.

Auf dem zweiten Platz folgte schräg gegenüber die Hawaii Bierbar, in der die Beamten auch Prostituierte aufgegriffen hatten. Insgesamt sind in der polizeilichen Liste 23 Lokale, darunter auch Bordelle, aufgeführt, fast alle waren in der Nord- oder Leutweinstraße beheimatet. Elf Mal ließ sich die Polizei beim früheren Berufsringer Bruno Mosig in seiner nach ihm benannten Kneipe blicken, unter anderem wegen „groben Unfugs“.

Die Gaststätte Bruno Mosig an der Küste.

Verruchte Kneipen gehörten zu jedem Hafenbetrieb dazu wie die Henne zum Ei. Traditionell lagen in Bremen viele Hafenkneipen ein gutes Stück weiter östlich des eigentlichen Hafengebiets, sie konzentrierten sich rund um den Zugang zum Europahafen und zogen sich bis ins Stephaniviertel hin. Damit war es vorbei, als der Bremer Westen im August 1944 von einem verheerenden Bombenangriff mit mehr als 1000 Toten heimgesucht wurde. Von einem Tag auf den anderen versank die Welt der Hafenkneipen in Schutt und Asche. Nach Kriegsende hatten die Lokale am alten Standort keine Zukunft mehr. Der Grund: städtebaulichen Planungen. Südlich der Nordstraße waren keine Wohnquartiere mehr vorgesehen. Auch der einst pulsierende Europahafen brauchte einige Jahre, ehe er wieder an alte Zeiten anknüpfen konnte. Noch bis 1957 währten die Arbeiten, die gesamte Südseite wurde neu gebaut.

Kneipenszene am neuen Standort

Deshalb verlagerte sich die einschlägige Kneipenszene und entstand an anderer Stelle neu: am Hafenausgang in Walle, auf Höhe des Überseehafens sowie des Holz- und Fabrikenhafens. Die Anfänge waren höchst bescheiden. „Die ha’m zwei alte Regenfässer hingestellt, dann ein paar Platten draufgelegt, bisschen Dachpappe drangemacht und angefangen, Beck’s Bier zu verkaufen“, erinnert sich der Taxifahrer Bernie Becker gegenüber Frauke Wilhelm in ihrem Buch „Die Taschen waren voller Geld“. Weil auch dort die Luftangriffe ihre Spurenhinterlassen hatten, eröffneten die Betreiber ihre Lokale gern auf Trümmergrundstücken in selbst erbauten, eingeschossigen illegal errichteten Gebäude, sogenannten Schwarzbauten. Die Behörden drückten dabei ein Auge zu. Standen die neuen Lokale ohnehin auf einem Areal, das für den Ausbau einer vierspurigen Hafenrandstraße vorgemerkt war. Solange die noch auf sich warten ließ, wurden die Kneipen geduldet.

[***]

Der gesamte Betrieb in den Lokalen sei auf Seeleute, neugierige Provinzler, Dirnen und fragwürdige Existenzen zugeschnitten, hieß es 1954 in einem Polizeibericht. Betrügereien und „freche Animierversuche“ seien gängiger Teil des Geschäftsbetriebs. Das konnte üble Folgen haben, wie die Polizei mit erhobenem Zeigefinger feststellte: „Mancher Seemann, der mit wohlgefüllten Taschen eines dieser Lokale betrat, wankte nach einigen Stunden wilden Zechens nur mit Unterhemd und -hose bekleidet seinem im Hafen liegenden Schiff zu.“

In der Bar Arizona in den 1960er-Jahren.

Neben Seeleuten und Hafenarbeitern kehrten auch zahlreiche amerikanische Soldaten ein, die in Bremen stationiert waren oder sich auf der Durchreise befanden. Der Alkohol floss in Strömen, manch ein Gelage endete in einer wüsten Schlägerei. „Vor der Theke waren alle gleich“, schreibt Frauke Wilhelm, „im Alkoholrausch verbrüderte man sich schnell, kam sich aber ebenso schnell auch in die Quere.“ Oft genug ging es dabei um weibliche Gunstbeweise. In den Kneipen gehörten Prostituierte quasi zum Inventar, die Gastwirte verstanden sie als Serviceangebot für die Kundschaft.

[***]

Die weibliche Prostitution beschäftigte damals die Behörden weitaus mehr, als ihnen lieb sein konnte. Nicht nur, weil man moralische Bedenken hegte. Sondern auch, weil sprunghaft ansteigende Anzahl der Geschlechtskrankheiten unter jungen Frauen eine ernste Herausforderung für das Gesundheitswesen darstellte. Erst mit der gesetzlichen Einführung einer Kontrollkarte im Sommer 1953 trat Besserung ein. Seither wurden rund 170 Prostituierte regelmäßig ärztlich untersucht. Allerdings gab es eine hohe Dunkelziffer. Die Polizei ging von bis zu 300 „heimlichen Freudenmädchen“ ohne jegliche Gesundheitskontrolle aus.

[***]

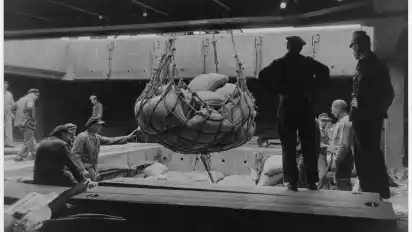

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden an der Nordstraße in der Nähe des Holz- und Fabrikenhafens immer mehr Kneipen und Lokale, hier ein Bild aus der Vorkriegszeit.

Buchautorin Frauke Wilhelm ist sich sicher, dass die Küste nicht nur wegen der käuflichen Liebe ihren Reiz gehabt habe. Viele Einheimische aus Walle seien am Abend gern mal über die sündige Meile gebummelt. Auch Fernweh spielte eine Rolle. „Da konnte man fremde Menschen sehen, vom Hafen die Schiffe tuten hören und ganz in der Nähe der Stadt ein wenig weite Welt und verruchte Atmosphäre schnuppern.“

Das Ende der Küste

Doch das Konfliktpotenzial zwischen Amüsierviertel und Anwohnerschaft war auf Dauer nicht zu entschärfen. Der Bürgerverein für die westliche Vorstadt versuchte es 1955 mit einem Appell an die Ehre der Weserstadt. Immer mehr barackenähnliche Bauten schädigten laut Verein das Ansehen der Hafenstadt Bremen, „zumal in diesen Bauten nichts geboten wird und es nur Stätten des Lasters“ seien.

WK Geschichte, Magazin, Häfen, Bremen, Bremerhaven, WK Manufaktur

[***]

Durch die Umstellung auf den Containerbetrieb seit Ende der 1960er-Jahre verkürzten sich die Liegezeiten der Frachtschiffe immer mehr. Die Seeleute hatten keine Zeit mehr, sich tagelangen Ausschweifungen hinzugeben. Als regionales Phänomen kam die Verlagerung großer Teile des Hafenbetriebs nach Bremerhaven hinzu. Das neue Containerterminal an der Wesermündung stach ab 1971 die Häfen in der Stadt Bremen aus, von denen viele zusehends verödeten. Auch der lange zurückgestellte, 1975 aber doch in Angriff genommene Ausbau der Nordstraße beschleunigte das Ende der Küste. Das Golden City war das prominenteste Opfer des Straßenbaus.

[***]

[***] Dieses ist eine gekürzte Version des deutlich längeren Originaltextes. Die vollständige Version finden Sie im Magazin.