Ein tropisches Eiland mit Regenwäldern und exotischer Vegetation. Das klingt idyllisch, aber auf der Insel geschah ein Mord. Es war am 25. August 1878. Das Opfer: ein junger Forscher aus Bremen. Das Motiv der Räuber: Habgier. Der Ort der Bluttat: ein einsames Urwaldgebiet auf der östlich vor Südafrika gelegenen Insel Madagaskar. Was war geschehen? Der Arzt, Botaniker und Afrika-Reisende Johann Maria Hildebrand (1847-1881) schildert in seinem Bericht an den Vater das tragische Ende des Forschers Christian Rutenberg: "Im Schlafe überfielen ihn seine treulosen Begleiter, Varatraza und Banamare. Mit schweren Knitteln hieben sie ihn in den Nacken und auf die Arme. Dolchstiche in den Rücken endeten das Leben des Wehrlosen."

145 Jahre später auf dem Riensberger Friedhof im Bremer Stadtteil Schwachhausen. An diesem besonderen Ort werden Erinnerungen geweckt und wach gehalten. Der Landschaftsfriedhof auf dem Riensberg wurde vom Aachener Gartenkünstler Carl Georg Gustav Janke (1846-1911) entworfen, auf einem 55 Morgen großen Areal angelegt und am 1. Mai 1875 eröffnet. Das Motto von Janke war: "Der Friedhof soll in uns kein Gefühl des Grauens vor dem Tode erzeugen, sondern in sinnvoller Verbindung mit anmutigen Naturgegenständen uns aussöhnen mit unserem Schicksal und neue Hoffnungen in uns erwecken."

Dieses poetische Motto und die hohe persönliche Betroffenheit werden den Bremer Baumeister Lüder Rutenberg (1816-1890) bestärkt haben, eine ganz besondere Stelle für ein Mausoleum für seine Familie zu wählen. Aus einem Schreiben aus dem März 1882 geht hervor, dass Rutenberg, beraten vom Bürgerparkdirektor Wilhelm Benque, "die in der Nähe des kürzlich errichteten Melcher'schen Grabgeländes liegende Insel" im Friedhofssee gewählt hatte. Ein Grab auf der einzigen, kleinen Insel im See des Friedhofs – wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?

Die Antwort liegt in dem tragischen Ereignis, das Lüder Rutenberg traf, als im August 1878 sein Sohn auf Madagaskar ermordet wurde. Da der Tote dort im fernen Urwald der Insel an unbekannter Stelle begraben war, wählte sein Vater einen passenden Ort und erbaute eine Grabanlage aus Sandstein auf der kleinen Insel des Riensberger Friedhofs. Mit dem Aushub der großen Grabkammer unter dem künstlerisch ausgestalteten Mausoleum wurde ein Damm zur Insel geschaffen, sodass diese zur begehbaren Halbinsel wurde.

Lüder Rutenberg liebte und bewunderte seinen Sohn. Er selbst war Maurermeister, war renommiert und reich, blieb aber in der Bremer Gesellschaft ein Handwerker – während Christian mit seiner Promotion zum Doktor der Medizin als erster in der Familientradition in die Klasse der Gelehrten aufgestiegen war.

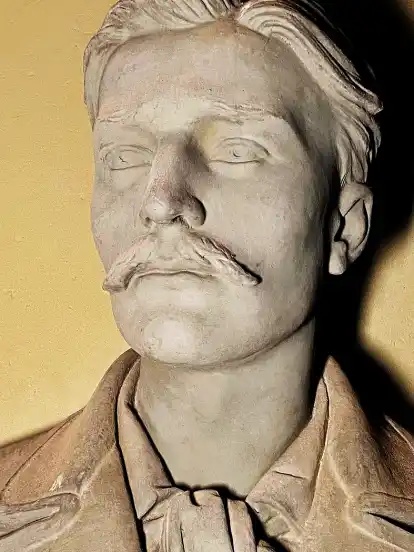

Bereits der formale Aufbau des vor der Öffentlichkeit verschlossenen Andachtsraums im Bauwerk auf dem Bremer Friedhof zeigt die große Bedeutung des Sohnes für den Vater: Man blickt frontal auf drei weiße Marmortafeln mit den Daten der Verstorbenen. Die für Christian ist in der Mitte, gerahmt von seinen Eltern Lüder auf der linken und Mathilde Christine auf der rechten Seite. Die drei Marmortafeln sind in ein Maßwerk aus Sandsteinprofilen, ähnlich der gotischen Kirchenfenster, eingepasst, wobei in jedem Spitzbogen eine Büste platziert wurde. Die zentrale Grabplatte trägt die Inschrift: "Diedr. Christ. Rutenberg. Doctor der Medicin. Geb. 11. Juni 1851. Gest. im August 1878. In seinem Berufe als Naturforscher umgekommen durch Räuberhände auf der Insel Madagascar."

Nach Ernennung zum Maurermeister und dem Abschluss des Baus der Bremer Kunsthalle im Jahr 1847 hatte Lüder Rutenberg genügend finanzielle Sicherheit, um Mathilde Christine Merker aus Hamburg im Oktober 1849 zu heiraten. Zwei Jahre später kam Sohn Diedrich, genannt Christian, zur Welt. Mit seinen vier Schwestern Helene, Betti, Mathilde und Lydia wuchs er im vom Vater gebauten Haus Auf den Häfen 8/1 auf. Nach der Kirchspielschule von St. Remberti besuchte Christian die Vorschule an der Domsheide und wechselte 1862 auf die Gelehrtenschule an der Dechanatstraße. Dort entwickelte er 1865 ein ausgeprägtes Interesse an der Botanik, sammelte Pflanzen und bestimmte diese. Von seinem Vater finanziert, unternahm der 13-jährige Schüler Studienreisen nach Kopenhagen und Südschweden und verfasste im Alter von 14 Jahren Aufsätze unter Nennung lateinischer Pflanzennamen.

Der als Baumeister beschäftigte Vater Lüder Rutenberg hielt in seinem "Denkbuch" als besondere Erinnerung an seinen Sohn fest: "1869 machte ich mit Christian eine Reise nach der Schweiz, wo wir das Berner Oberland durchmachten." Im März 1870 schloss Christian das Gymnasium ab und schrieb sich im April an der Universität in Jena zum Studium der Naturwissenschaften und der Medizin ein. Beim Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges im Juni 1870 meldete er sich dann zum Hospitaldienst bei den Johannitern in Forbach/Lothringen, um dort als ärztlicher Gehilfe praktisch zu wirken. Nach einigen Monaten kehrte er zum Studium nach Jena zurück. Dort schloss er sich 1872 dem Mediziner, Zoologen und Anhänger der Lehre von Charles Darwin (1809-1882), Ernst Haeckel (1834-1919), an und brach mit einer Forschergruppe im Herbst zu Exkursionen nach Tirol, Montenegro und Dalmatien auf.

Lüder Rutenberg, der den erfolgreichen Lebensweg seines Sohnes mit großem Stolz verfolgte, beschrieb in seinem "Denkbuch" zum Jahr 1874 die Zusammenkunft der Familie: "Das verflossene Jahr ist auch ein ereignisreiches gewesen, für meine Familie, indem wir am 22. Oct. unsere silberne Hochzeit gefeiert und zwar in Berlin, wo die ganze Familie zusammen war. Christian, ist seit sechs Monaten Dr. med. und seit 1. Oct. Gardist im zweiten Regiment."

Als "Einjährig Freiwilliger" absolvierte Christian nach der Familienfeier den sechsmonatigen Dienst an der Waffe beim 2. Garderegiment in Berlin und wirkte danach als Unterarzt in Straßburg. Nach Aufenthalten in Leipzig und Würzburg schloss er seine Promotion am 20. Oktober 1875 in Heidelberg ab und veröffentlichte zahlreiche Aufsätze in medizinischen Zeitschriften. Immer mehr hatte sich Christian auf die Augenheilkunde konzentriert, die durch den Universalgelehrten Hermann von Helmholtz (1821-1894) für ihn eine spannende Reise in wissenschaftliches Neuland war.

Bei Ausbruch des serbischen Krieges gegen die Türken erreichte Christian im Juli 1876 ein Hilferuf nach deutschen Ärzten. Er engagierte sich drei Monate lang in serbischen Hospitälern und im Feld, um dann nach London zu reisen, wo er die Entwicklung eigener Instrumente zur Augenoperation beaufsichtigen wollte. Nach fünfmonatigem Aufenthalt in der Weltstadt überkam den unruhig Suchenden, den stets die Rätsel des Daseins bewegten, erneut die Lust auf Reise, Abenteuer und neue Erkenntnisse.

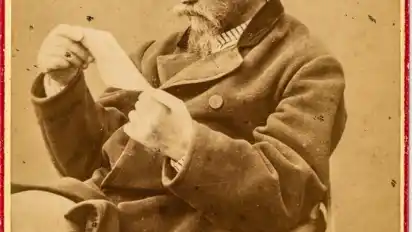

Am 9. April 1877 folgte Christian seinem Entdeckerdrang, er buchte mit finanzieller Unterstützung seines Vaters eine Schiffspassage von London nach Lissabon und reiste weiter über Madeira bis Kapstadt. Dort angekommen, führte ihn der Weg durch Südafrika bis zur östlichen Hafenstadt Durban. Von dort ging es weiter nach Mauritius und dann zum eigentlichen Ziel Madagaskar. Im Inneren der Insel entdeckte er auf seinen sieben Expeditionen im Verlauf von gut elf Monaten eine endemische Pflanzenwelt, von der er begeistert Proben sammelte, sie konservierte und in seinem Tagebuch akribisch beschrieb. Mitte August 1878 brach Christian vom westlichen Inselhafen Majunga auf, um das noch unerforschte Land der Sakalaven zu erkunden. Auf diesem Weg wurde er am 25. August im Schlaf von seinen einheimischen Trägern ermordet und ausgeraubt.

Als der Vater in Bremen die telegrafische Meldung vom gewaltsamen Tod seines Sohnes erhielt, beauftragte er den bekannten Botaniker und Afrika-Reisenden Johann Maria Hildebrand (1847-1881), in einer eigenen Expedition den Spuren seines Sohnes nachzugehen. Im Jahr 1879 kamen schließlich Christians Hinterlassenschaften, das handschriftliche Protokoll von Hildebrand und die gesammelten Pflanzenpräparate nach Bremen und wurden dem städtischen Museum übergeben.

Der Botaniker Franz Buchenau beschrieb in mehreren Publikationen der "Geographischen Gesellschaft" (1880) und in Abhandlungen vom "Naturwissenschaftlichen Verein" (1882) den Tod des jungen Forschers Rutenberg und würdigte die Ergebnisse von dessen "Wissensdurst und Wanderlust, um die Erde und ihre Bewohner kennenzulernen". Abschließend fasste Buchenau das Schicksal des 27-jährigen Naturforschers Christian Rutenberg zusammen: "Eine junge, frische Kraft, auf welche die wissenschaftlichen Kreise unserer Stadt mit Recht grosse Hoffnung setzten, war damit schnöder Habgier zum Opfer gefallen..."