Das Europäische Parlament hat im Juli zwei Gesetze beschlossen. Dadurch erhält die Europäische Union mehr Rechte, internationale Technologie-Konzerne zu kontrollieren. Für die digitale Welt ist das eine wichtige Entscheidung. Die Zeitschrift Der Spiegel titelte unlängst: "Zwei Meilensteine der Internetregulierung". Die EU-Kommission hatte die Vorschläge dazu bereits im Dezember 2020 unterbreitet.

Das Gesetz über die digitalen Dienste, auf Englisch: "Digital Services Act" (DSA), soll die Grundrechte von Bürgern und Bürgerinnen im Internet besser schützen. Eine stärkere Regulierung auf großen Online-Plattformen soll der "Digital Markets Act" (DMA), zu Deutsch: Gesetz für die digitalen Märkte, sicherstellen.

Was bewirkt das Gesetz über die digitalen Dienste?

Der DSA nimmt Online-Plattformen in die Pflicht, diskriminierende oder gefährliche Inhalte schnell aus dem Netz zu nehmen. Darunter fallen zum Beispiel Terrorpropaganda, strafbare Hassrede oder die Angebote von gefälschten Waren.

Wie wird definiert, was als problematischer Inhalt gilt?

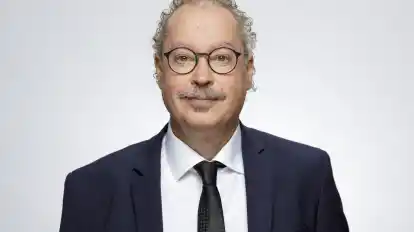

"Der DSA sieht ein sogenanntes 'Notice-and-takedown'-Verfahren vor", erklärt Dennis-Kenji Kipker, Rechtswissenschaftler und Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Universität Bremen. Dienstanbieter dürften nicht einfach beliebig Inhalte löschen, sondern müssten den potenziellen Rechtsbruch ausführlich begründen. Außerdem könnten Nutzer von Online-Plattformen an einem internen Beschwerdeverfahren des Betreibers und im Zweifelsfall an einer außergerichtlichen Streitbeilegung teilnehmen. Bei "vertrauenswürdigen Hinweisgebern" ist es laut Kipker möglich, dass sie aufgrund ihrer Sachkenntnis, Unabhängigkeit und/oder Objektivität bei Hinweisen priorisiert behandelt würden.

Wie schafft der DSA mehr Transparenz und Schutz vor Manipulation auf Online-Plattformen?

Der DSA schreibt Dienstanbietern vor, ihre Algorithmen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) offenzulegen, die jedem Nutzer beispielsweise beim Beitritt zu einem sozialen Netzwerk angezeigt werden, sagt Kipker. Wenn Verbraucher einsehen könnten, wie Algorithmen ein bestimmtes Kaufverhalten steuern, würden sie dem möglicherweise nicht zustimmen. Bisher sei vielen Menschen nicht bewusst, dass der Newsfeed einer Plattform ebenfalls auf Algorithmen basiert. Hier sollten Verbraucher künftig ebenfalls Einstellungen an den Inhalten vornehmen können.

Was ändert sich konkret für die Verbraucher?

"Für Verbraucher ändert sich dabei so gesehen erst einmal nichts, da es ausschließlich um Pflichten für die sozialen Netzwerke selbst geht", sagt Kipker. Im besten Fall könnten Internetnutzer weniger Hass und Hetze im Netz bemerken. Denn Online-Plattformen würden noch stärker kontrolliert werden, ob sie die ohnehin schon bestehenden Löschpflichten umsetzten. "Illegale Inhalte müssen in 24 Stunden gelöscht werden", sagt Kipker.

Der DSA ermöglicht es Wissenschaftlern und Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO), einen Zugriff auf die Daten der Internetkonzerne zu beantragen. Wie gestaltet sich das?

"In technischer Hinsicht ist das Gesetz hier noch unkonkret", sagt Kipker. Sicher sei, dass es sich um geprüfte Wissenschaftler und Einrichtungen handeln müsse. Die Daten sollten auch nicht beliebig zirkulieren, sondern in „Datentresoren“ vorgehalten werden. Vermutlich werde es einen speziellen Online-Zugang geben, hinter dem die Daten ausschließlich für Wissenschaftler und NGOs geschützt gespeichert werden.

Was beabsichtigt das Gesetz für die digitalen Märkte?

"Der DMA richtet sich in erster Linie gegen sogenannte 'Lock-in-Effekte'", erklärt Kipker. Dahinter verberge sich die Dynamik, dass bestimmte Konzerne eine derartige Marktmacht besäßen, dass es keine Konkurrenz mehr gebe. Entsprechende Unternehmen würden auch als „Gatekeeper“ (dt. Torwächter) bezeichnet. Im Zuge des Gesetztes würden Unternehmen aus den Bereichen von Messenger-Diensten, Betriebssystemen, sozialen Netzwerken, Suchmaschinen oder Internetmarktplätzen als Gatekeeper identifiziert, und bekämen bestimmte Rechtspflichten auferlegt.

Was bedeutet das DMA für die Verbraucher?

Als Gatekeeper identifizierte Unternehmen dürften zum Beispiel keine Daten aus unterschiedlichen Quellen ohne ausdrückliche Nutzereinwilligung mischen. Auf diese Weise soll zum Beispiel verhindert werden, dass sensible Gesundheitsdaten von Fitnessdiensten zu beliebig anderen Zwecken verwendet werden. Ein weiterer Aspekt: "Es muss die Möglichkeit bestehen, dass auf einer Plattform auch verschiedene, eventuell gar konkurrierende Produkte angeboten werden", sagt Kipker. Dem Endkunden müsse ermöglicht werden, alternative Software – wie zum Beispiel für Google Maps oder einen anderen Browser – auf seinem Gerät zu installieren. Eine Veränderung sei auch, dass die eigenen Angebote der Gatekeeper nicht bevorzugt in den Suchergebnissen angezeigt werden dürfen. Das geschehe beispielsweise häufig bei Amazon.

Werden Chatprogramme demnächst miteinander kompatibel sein?

"Ja, das wird so kommen, und die Anbieter müssen dafür die technischen Schnittstellen schaffen", sagt Kipker. DMA solle dafür sorgen, dass es in der EU keine so mächtigen Anbieter mehr wie Whatsapp gebe. Aufgrund der "Alleinherrschaft im Chatmessaging-Markt" würden massenhaft Verkehrsdaten von Nutzern ausgewertet. Über die Netzwerkstrukturen von Meta würden diese dann für Werbezwecke miteinander verknüpft werden. Davon ausgenommen seien kleine Anbieter wie Threema oder Signal, die datenschutzrechtlich aber auch besser abgesichert seien.

Welche Strafen erwarten die großen Konzerne bei Missachtung des DMA?

Bei Missachtung des Gesetzes würden "schwerwiegende finanzielle Sanktionen" folgen. "Vorgeschlagen wurden beispielsweise maximal zehn Prozent des weltweiten Konzernjahresumsatzes", sagt Kioker. Alternativ könne ein tägliches Zwangsgeld von maximal fünf Prozent des weltweit täglichen Umsatzes festgesetzt werden. Daneben seien auch strukturelle Sanktionen wie beispielsweise die Veräußerung von Geschäftsbereichen möglich.