Herr Petras, Sie proben gerade im Zentrum für Kunst ihr Projekt "Heimaten". Als Wort ist das ungewöhnlich und kommt eher in der Einzahl vor. Warum geht es bei Ihnen um mehr als eine Heimat?

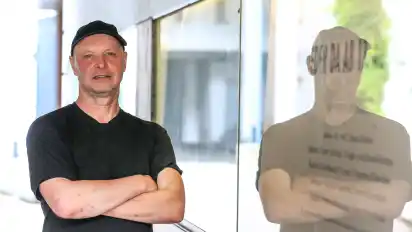

Armin Petras: Ich denke schon ein paar Jahre darüber nach, was sicher auch damit zusammenhängt, dass ich in vielen Ländern inszeniere. Und ich habe viele Freunde, die in anderen Ländern leben oder aus anderen Ländern hierher gekommen sind. Für mich selbst ist Bremen meine zweite Heimat; ich habe hier gelebt, inszeniere hier seit Langem am Theater Bremen. Die Stadt ist für mich eine der offensten, die ich kenne. Das möchte ich feiern.

Was genau?

Dass wir eine Gesellschaft sind, in der Menschen nicht nur eine Heimat, sondern eben mehrere haben. Gemeinsam mit Christoph Heinrich (Bariton im Musiktheaterensemble des Theaters. Anm. d. Red.), der das Ganze angestoßen hat, ist dann die Idee entstanden, eine Produktion im Zentrum für Kunst zu machen.

Warum nicht im Schauspielhaus?

Weil es eine freie Produktion ist, bei der die Grenzen zwischen den einzelnen Genres Musik, Video und Theater verschwimmen, ist das Zentrum für Kunst als neue, interdisziplinäre Spielstätte eine optimale Wahl. Wir haben hier alle Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Die Hauptakteure sind Maria Tomoiaga, eine rumänischstämmige Schauspielerin und Videokünstlerin und Matti Weber, der am Theater schon oft Musik zu Inszenierungen gemacht und auch mitgespielt hat. Zwei junge Menschen, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen stammen: Maria aus einem Dorf an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Matti ist ein Bremer Jung. Mit den beiden sind wir gereist und haben Videos gemacht mit Menschen, die aus Bremen kommen und woanders leben oder von woanders herkommen und in Bremen leben.

Was haben Sie die gefragt?

Wie es ihnen so geht damit, zwei Heimaten zu haben. Ein Freund von mir ist Professor in Istanbul, er lehrt dort Orientalistik, er ist Bremer, ist hier aufgewachsen. Wir haben Menschen aus Syrien, aus Belgien, aus Frankreich – das ist ein bunter Strauß. Insgesamt sind es zehn Porträts und Interviews, die wir gefilmt haben.

Das heißt, Sie zeigen eine Art Videodokumentation – wozu brauchen Sie dann eine Bühne?

Wie bei meinen anderen Inszenierungen auch soll die Aufmerksamkeit auf unterschiedlichen Elementen liegen; es gibt also nicht nur einen Film anzuschauen. Maria Tomoiaga und Matti Weber werden zu 80 Prozent der Zeit auf der Bühne sein, machen Musik, spielen Szenen. Im Zentrum gibt es immer eine Videowand, auf der immer ein Film läuft, davor performative Elemente.

Außerdem wollen Sie mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Wie?

Für mich ist es immer wichtig, vorab ein Genre klar zu definieren. Bei "Heimaten" heißt das Genre Videoperformance mit Musik und Stand-up-Comedy. Ich habe mir zur Vorbereitung mehrere Hundert Videos von Stand-up-Comedians angesehen – das ist eine Kunstform, die Menschen unmittelbar anspricht. Ich denke, wenn wir die nutzen, eröffnet sich für das Theater eine Möglichkeit, Schwellenangst abzubauen. Wir werden Zuschauer und Zuschauerinnen während der Show einbinden, Maria und Matti werden mit ihnen über die "Heimaten"-Thematik sprechen. Und es wird Gespräche nach der Aufführung geben.

Hat sich Ihr eigener Begriff von Heimat während der Arbeit an dem Projekt verändert?

Ich habe gemerkt, dass ich Dinge wie Gerüche, Geschmack oder Region stärker hinterfragt habe, was die Wirkung auf mich angeht. Wir möchten als Theater einfach einen Vorschlag machen, wie man Heimaten für sich definieren kann, und dann können die Zuschauer sich selbst dazu positionieren und das richtig oder falsch finden. Es gibt Menschen in den Videos, die sagen: Heimat ist dort, wo ich glücklich bin oder wo ich mich sicher fühle. Das ist ein weites Feld.

Planen Sie eigentlich, die vielen Videos, die Sie gemacht haben, als Dokumentarfilm zu verwerten, wenn die Produktion abgespielt ist?

Darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Aber das wäre natürlich ziemlich nachhaltig.