Das ständige Neinsagen hat sie krank gemacht, sagt die 39-Jährige. Nein zum Taschengeld, Nein zum Urlaub, Nein zu den vielen kleinen Alltagswünschen, die Kinder nun einmal haben. Obwohl sie in Teilzeit als Krankenschwester arbeitet und ihr Mann bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt ist, bleibe einfach zu wenig Geld für sie und ihre drei Kinder übrig. "Oft wird es bereits Mitte des Monats eng", sagt die Frau. Richtig schlimm sei es durch die hohe Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen geworden. "Ich gehe inzwischen mit Bauchschmerzen einkaufen." Für sie war der finanzielle und psychische Druck zuletzt derart groß, dass sie aktuell krankgeschrieben ist und sich in therapeutischer Behandlung befindet.

Kinderarmut - das ist ein Thema, über das nur wenige betroffene Familien gerne sprechen. "Mir ist das unheimlich peinlich", sagt die Mutter aus dem Bremer Stadtteil Blumenthal. Es ist auch der Grund dafür, warum sie ihren Namen nicht veröffentlicht haben möchte. Dabei ist sie mit ihren Sorgen keineswegs allein. Mehr als 40 Prozent der unter 18-Jährigen leben in Bremen in armutsgefährdeten Haushalten – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus einer Analyse der Bertelsmann Stiftung hervor.

Knapp 47.000 Bremer Kinder betroffen

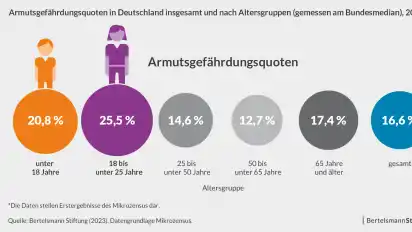

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 46.666 Kinder und 25.117 junge Erwachsene waren 2021 in Bremen von Armut bedroht. Zum Vergleich: In Niedersachsen sind es 22,4 Prozent, bundesweit liegt der Wert bei knapp 21 Prozent. Darunter fallen nicht nur Personen, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, auch Familien mit geringem Verdienst haben mit Kinderarmut zu kämpfen.

Als armutsgefährdet gilt in Deutschland, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens – dem sogenannten Median – der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Je nach Haushaltskonstellation variiert der Wert. Laut Mikrozensus lag die Schwelle für Alleinlebende 2021 etwa bei 1145 Euro pro Monat. Bei Familien mit zwei Kindern waren rund 2400 Euro die Grenze zur Armutsgefährdung.

Besonders stark belastet sind Jungen und Mädchen von Alleinerziehenden oder Mehrkindfamilien mit drei und mehr Heranwachsenden. Dabei ist Armut gerade für Kinder und Jugendliche oftmals keine kurzfristige Episode in ihrem Leben. Für zwei Drittel ist es vielmehr ein Dauerzustand, sie leben mindestens fünf Jahre und auch wiederkehrend in Armut, heißt es in der Studie.

Elternarmut bedeutet Kinderarmut

Dass die Quote in Bremen so hoch ist, hat vielfältige Gründe. Es kommen Faktoren zusammen, die sich auch in anderen Großstädten beobachten lassen und die größtenteils auf die Lebensumstände der Eltern zurückzuführen sind. "Wenn Eltern arm sind, weil sie zum Beispiel auf Sozialleistungen angewiesen sind, wenn ihre Arbeitsmarktchancen schlecht, ihre Löhne sehr gering sind oder sie aufgrund von gesundheitlichen, sprachlichen oder anderen Problemen nicht arbeiten können, bedeutet das automatisch auch Armut für ihre Kinder", fasst Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Bremen, zusammen. In Bremen leben viele Schutzsuchende, die einen langen Weg in den Arbeitsmarkt haben. Zudem ist Bremen Spitzenreiter beim Anteil Alleinerziehender.

Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin beim Kinderschutzbund Bremen.

Wer als junger Mensch in Armut aufwächst, hat Studien zufolge meist weniger Möglichkeiten und Chancen als andere und wird häufiger ausgegrenzt. "Wenig Geld beeinträchtigt auch Entwicklung und Sozialleben der Kinder", sagt Moosdorf. "Vielleicht können sie nicht an Geburtstagen teilnehmen oder andere Kinder zu ihrem eigenen Geburtstag einladen. Oder sie werden ausgegrenzt, weil sie beim Kinobesuch nicht dabei sein können. Kinder aus armen Verhältnissen haben oft geringere Bildungserfolge, treiben häufig weniger Sport und gesundheitlich geht es ihnen durchschnittlich schlechter als Gleichaltrigen aus Familien mit mehr Geld."

Spaltung zwischen den Stadtteilen

All diese Probleme kennt die Familie aus Blumenthal nur zu gut. Abzüglich aller laufenden Kosten wie Miete oder Versicherungen bleibt ihr nach Angaben der Mutter zwischen 1000 und 1300 Euro monatlich. Ihr sechsjähriger Sohn verstehe nicht, warum ihm seine Eltern nicht die Spielzeuge kaufen können, die seine Freunde haben, ihr 17-Jähriger leide besonders darunter, sich ein Zimmer mit seinem kleinen Bruder teilen zu müssen. Weil es kein Taschengeld gibt, sammelt die 19-jährige Tochter Flaschen. "Bei uns bleibt kaum Spielraum für Freude. Ich bin froh, wenn ich alle satt bekomme", sagt die 39-Jährige. Nicht selten würde sie dafür selbst auf eine angemessene Portion verzichten. Auf dem Speiseplan stehe häufig das Gleiche, "um zu sparen, bauen wir seit einiger Zeit selbst Gemüse an."

Seit die Lebensmittelpreise gestiegen sind, hört der Kinderschutzbund in seinen Beratungen regelmäßig davon, dass Kinder Hunger haben. Erschreckend sei dabei die soziale Spaltung zwischen den einzelnen Stadtteilen. Laut Armutsbericht leben etwa 60 Prozent der Kinder unter 15 Jahren in Grohn von SGB-II-Leistungen. In Borgfeld sind es dagegen nur etwas mehr als ein Prozent. "In einigen Stadtteilen hat sich die Armut regelrecht verfestigt", sagt Moosdorf.

Probleme fangen beim Frühstück an

Dazu zählt auch Gröpelingen. Konstanze Frigger arbeitet als Koordinatorin für das Kinder- und Familienzentrum Pastorenweg, in dem Kinder bis zum sechsten Lebensjahr betreut werden. Einige Familien kämpften noch jetzt mit den Folgen der Corona-Pandemie, hinzu kämen Ängste durch den Ukraine-Krieg und der hohen Inflation. "Der Unterstützungsbedarf ist groß. Viele erkundigen sich bei uns nach günstiger Kleidung oder Rabattmarken", sagt sie. Wie angespannt die Situation für einige Familien zu Hause ist, werde bereits am Frühstückstisch deutlich. "Wir haben lange Probleme damit gehabt, dass viele unserer Kinder sehr ungesundes Essen oder gar kein Frühstück mitgebracht haben", sagt Frigger. Die Einrichtung ist deshalb dazu übergegangen, ein kostenloses Frühstücksbuffet anzubieten. Die Familien seien dankbar über diese Entlastung, die Nachfrage falle entsprechend groß aus. Auch die Tafeln berichten seit Monaten davon, wie stark sie ausgelastet sind.

Auch Lars Becker, Leiter im SOS-Kinderdorf Bremen, weiß um diese Probleme. Die Einrichtung hat 2021 eine Karte eingeführt, mit der benachteiligte Familien im Kinderdorfzentrum in der Neustadt Vergünstigungen und kostenlose Mahlzeiten erhalten können. Im angedockten Secondhand-Laden erlebten viele zum ersten Mal ein richtiges Einkaufsgefühl, bei dem sie sich auch ein zweites und drittes Teil leisten können. "Oder sie mithilfe der Karte in der Lage sind, einen Freund auf einen Kaffee einzuladen. Das können sie sich in einem normalen Café nicht leisten", sagt er. Armut sei schon immer ein Problem gewesen. "Doch jetzt kommen massive Zukunftsängste dazu. Die Familien wissen nicht, was noch alles auf sie zukommt. Viele Eltern brechen ihren Kindern gerade als Sicherheitsanker weg."

"Man will seinen Kindern ein Vorbild sein, aber es reicht nicht"

Doch nicht alle Familien kommen für solche Unterstützungsangebote infrage. "Da wir keine staatlichen Leistungen beziehen, dürfen wir viele Hilfsangebote nicht in Anspruch nehmen", sagt die Blumenthalerin. "Manchmal frage ich mich, ob ich nicht lieber arbeitslos werden sollte, um gewisse Dinge erstattet zu bekommen. Man will seinen Kindern zwar ein Vorbild sein, aber sie bekommen ja mit, dass es trotz Arbeit nicht reicht."

Die Beseitigung der Armut ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zentrale Akteure sind neben den Bildungs- und Sozialbehörden auch die Arbeitsmarktpolitik. Bremen versucht, mit vielen kleinteiligen Maßnahmen dagegen anzusteuern. So gibt es etwa das Programm "WiN" (Wohnen in Nachbarschaften) für förderungsbedürftige Stadtteile mit zahlreichen Anlaufpunkten, die Unterstützung bieten sollen. Seit dem vergangenen Jahr bekommen alle Kinder und Jugendlichen in Bremen zudem die "Freikarte", mit der sie 60 Euro für ihre Freizeitgestaltung bekommen.

Ampel-Streit über Grundsicherung

Für die betroffenen Familien bleiben diese Maßnahmen im Alltag jedoch häufig der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. "Sie bieten zwar kurzzeitig Entlastung, wirken aber nicht nachhaltig", kritisiert Moosdorf. Ähnlich bewertet das auch Becker. "Das Problem wird zu sehr hingenommen, anstatt mehr darüber zu diskutieren, wie wir damit umgehen. Dafür muss man aber auch die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort kommen lassen", sagt er.

Hoffnung setzen viele Akteure und Kommunen auf die in den Koalitionsvertrag aufgenommene Kindergrundsicherung. Sie ist das zentrale sozialpolitische Vorhaben der Ampel-Regierung und soll Leistungen wie das Kindergeld, den Regelsatz für Kinder im Bürgergeld und den Kinderzuschlag bündeln. Doch Grüne und FDP streiten seit Wochen über die Kosten des Vorhabens.

"Mir dürfte im Moment kein Politiker begegnen", sagt die Mutter aus Bremen-Nord dazu. Neben Frust empfinde sie zunehmend Wut. "Ich würde mir wünschen, dass finanzielle Hilfen denen zugutekommen, die es wirklich benötigen."