Herr Grantz, war 2022 ein gutes oder ein schlechtes Jahr für Bremerhaven?

Melf Grantz: Sowohl als auch. Es gab Licht und Schatten.

Fangen wir mit dem Positiven an.

Die Stadtgesellschaft hat wunderbar zusammengehalten und rund 2350 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Sie sind in Wohnungen untergebracht, werden unterrichtet und nach und nach in den Arbeitsmarkt integriert. Dazu haben auch viele Ehrenamtliche beigetragen. Dafür bin ich dankbar. Außerdem bin ich froh, dass der Arbeitsmarkt in dieser schwierigen Ausgangslage – Krieg in Europa, eine hohe Inflation – relativ stabil ist. Ich gehe davon aus, dass sich die Situation künftig eher verbessert als verschlechtert. Unsere Tourismuszahlen haben sich erholt. Auch damit können wir sehr zufrieden sein.

Was war nicht so glücklich?

Das Verkehrschaos nach der Havarie der Drehbrücke 2021 im Überseehafengebiet, die marode Mole und der verlorene Prozess um den OTB – das hätte ich uns lieber erspart. Das sind Symbole, die in Bremerhaven negativ wirken. Ich bin froh, dass der Senat und Bremenports dafür sorgen werden, die Mole wiederaufzubauen und die Brücke zu ersetzen.

Wegen des schiefen Molenturms wurde bundesweit über Bremerhaven berichtet.

Auch in den USA und anderen Nationen wurde berichtet. Wissen Sie, wie das ist, wenn Ihnen Ihre Frau morgens Bilder von dem schiefen Turm auf dem Smartphone zeigt und fragt: ,Melf, hast du das schon gesehen?‘ Dann wissen Sie, dass der Tag nicht gut werden wird.

Sie mahnen seit Jahren an, dass mehr für die stadtbremischen Häfen getan werden muss. Passiert ist bisher wenig, oder?

Der Molenturm ist eine Mahnung für die Stadtgemeinde Bremen, sich intensiver um ihr Eigentum – die stadtbremischen Häfen in Bremerhaven – zu bemühen und die Hafeninfrastruktur in Ordnung zu halten. Dafür sind 50 Millionen Euro jährlich vorgesehen. Das ist viel Geld, es reicht aber nicht. Auch der Bund muss sich in einem stärkeren Maße an den Hafenlasten beteiligen. Diese erfüllen schließlich eine nationale Aufgabe. Ich habe das Gefühl, dass der Turm zumindest in diese Richtung etwas in Gang gesetzt hat.

Haben Sie weiterhin den Eindruck, dass Bremen Bremerhaven nicht immer so berücksichtigt, wie es sein sollte?

Ja, ich nenne Ihnen auch ein aktuelles Beispiel: Der Bremer Senat hat die sehr gute, ambitionierte Klimaschutzstrategie 2038 entwickelt. Ich vertraue darauf, dass Bremerhaven gerecht und seiner Größenordnung entsprechend berücksichtigt wird. Aber es war wieder zu beobachten, dass Bremerhaven in den unterschiedlichen Senatsressorts nicht von Anfang an oder wenn, dann erst ganz zum Schluss eingebunden worden ist. Der Senat ist eine Landesregierung und muss dem deutlich mehr Rechnung tragen. Beide Städte müssen auf Augenhöhe in den politischen Prozessen mitgenommen werden. Wir wollen inhaltlich partizipieren.

Das hätten Sie 2011, als Sie Oberbürgermeisters wurden, vermutlich schon genauso formuliert.

Ja, das muss ich leider immer wieder anmerken.

Was sagen die Bremerhavener dazu?

Die sehen die Verantwortung natürlich bei uns, beim Magistrat und bei mir als Oberbürgermeister. Die Bürgerinnen und Bürger fragen mich, warum wir nicht mehr unternehmen.

Was antworten Sie?

So schwer es zu vermitteln ist: Zuständigkeit ist Zuständigkeit. Wir sind da nur eingeschränkt handlungsfähig. Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger ebenso schwer nachzuvollziehen wie das Konstrukt des Zwei-Städte-Staates samt der Häfen, die aber nicht im Bremerhavener oder Landeseigentum stehen, sondern der Stadt Bremen gehören.

Dennoch kann man zu der Einschätzung kommen, dass die Konflikte mit Bremen im Jahr 2022 weniger ausgeprägt sind, als sie es schon einmal waren. Täuscht der Eindruck?

Wir bemühen uns natürlich, Konflikte unter uns zu lösen. Wir haben einen alten Streitpunkt über Geld beigelegt: Früher haben wir bei Städtebauförderprogrammen nur das Drittel vom Bund weitergereicht bekommen. Die Stadt Bremen dagegen hat ein Drittel vom Bund und ein Drittel vom Land erhalten und nur ein Drittel aus dem kommunalen Etat finanziert. Das gilt jetzt auch für Bremerhaven.

Gilt das auch für den neuen Stadtteil Werftquartier?

Das ist richtig, auch in Bezug auf die Mittelverteilung aus dem Städtebauförderprogramm. Das Werftquartier ist für uns ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt. Gewerbebetriebe, Wissenschaftseinrichtungen und Wohnungen werden dort entwickelt. Das ist im Übrigen ein gemeinsames positives Projekt von Stadt und Land.

Kann man sich das vorstellen wie die Überseestadt in Bremen, die innerhalb von kurzer Zeit rasant gewachsen ist?

Es soll sogar mehr werden als die Überseestadt, denn das Werftquartier soll ein zukunftsgerechter, CO2-neutraler Stadtteil werden. Die Mischung soll sozial gerecht und ausgewogen sein. Es wird eine Schule und eine Kita geben. Außerdem schließt sich das Quartier an bereits gewachsene Strukturen an – das Alfred-Wegener-Institut und der Wissenschaftscampus sowie das Schaufenster Fischereihafen gehören zum Quartier. Die Bauarbeiten sollen 2024 beginnen. Mit dem Baubeginn des neuen Polizeireviers und den Büroräumen für die Landesdatenschutzbeauftragten beginnen wir schon 2023.

Haben Sie keine Sorgen, dass ein solches neues Viertel andere Viertel kannibalisiert, dass also Firmen und Menschen umziehen, statt sich neu anzusiedeln?

Wir leiden in Bremerhaven unter einer sehr hohen Einpendlerquote. Viel Kaufkraft bleibt daher im Speckgürtel. Das neue Viertel ist eine große Chance für Bremerhaven, denn wir wollen dort ökologisch nachhaltige Wohnformen anbieten, die für genau die Menschen interessant sind, die bisher schon in Bremerhaven arbeiten, aber nicht wohnen. Wer beispielsweise im Wissenschaftsbereich arbeitet und künftig in der Nähe seines Arbeitsplatzes und noch dazu am Wasser leben kann, für den gewinnt Bremerhaven durch das Werftquartier an Attraktivität. Denn je mehr sich für das Leben in Bremerhaven entscheiden und die Stadt mitgestalten, desto attraktiver wird sie als Wohnsitz.

Schwierig ist in Bremerhaven, wie in anderen Großstädten, die Situation der Einzelhändler in der Innenstadt. Bereitet Ihnen das nicht Kopfzerbrechen?

Doch, aber wir investieren deshalb viel in die Innenstadt: Wir haben ein Aktionsprogramm mit einem Volumen von 2,5 Millionen Euro aufgelegt. Wir haben das Karstadt-Gebäude gekauft, werden es abreißen, um potenziellen Investoren ein baureifes Grundstück in bester Lage anbieten zu können. Die Investorensuche verläuft vielversprechend, es gibt bereits das Interesse eines Ankermieters, der sich dort ansiedeln will. Wir bauen ein neues Leerstandsmanagement auf, wollen mehr Arbeitsplätze in die Innenstadt bringen und die Hochschule in der Innenstadt stärken. Sie soll grüner, bunter und neu möbliert werden. Sorgen macht mir im Moment eher das Management des Columbus-Centers, das noch nicht mit uns an einem Strang zieht. Die Verantwortlichkeiten ändern sich oft, damit verlieren wir immer wieder die Ansprechpersonen.

Die Tourismuszahlen haben sich in Bremerhaven erholt. Aber Attraktionen müssen regelmäßig erneuert oder erweitert werden, um reizvoll zu bleiben.

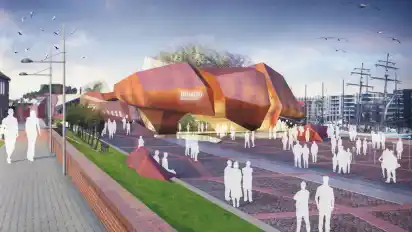

Das ist uns bewusst. Deshalb planen wir als Erweiterung des Zoos am Meer das Biodom. In seinem Zentrum soll das Thema Biodiversität stehen. Das wäre eine wunderbare Ergänzung zum Deutschen Auswandererhaus und zum Klimahaus. Damit würden wir in Bremerhaven in modernster Form und Darstellung publikumsgerecht die Themen bearbeiten, die sich mit den wichtigen Zukunftsfragen befassen: Klima und Klimawandel, Artenvielfalt, Ein- und Auswanderung.

Wie wollen Sie das Biodom finanzieren?

Wir müssen Drittmittel einwerben, alleine können wir das nicht stemmen. Aber da das Thema ein Zukunftsthema ist, hoffen wir auf Unterstützung vom Land und vom Bund.

Wie sieht es mit den anderen Einrichtungen der Havenwelten aus?

Das Auswandererhaus ist auf einem sehr guten Weg. Es gibt keine vergleichbare Einrichtung bundesweit. Deshalb setzen wir darauf, dass es perspektivisch zu einem anerkannten Forschungsmuseum werden kann. Damit würde es regelhaft vom Bund gefördert. Das Klimahaus bekommt eine neue Ausstellung zum Thema Wetterextreme.

Wie soll es mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum weitergehen? Das Hauptgebäude ist eine Bauruine.

Für die Finanzierung des Scharoun-Baus suchen wir mit dem Wissenschaftsressort nach Lösungen.

46 Millionen Euro sollen für den Nachbau der „Najade“ ausgegeben werden. Der Bundesrechnungshof fordert, das Projekt „unverzüglich zu stoppen und aufzugeben“. Muss das nicht zu denken geben?

Die politische Mehrheit in Bremerhaven hat sich für den Nachbau entschieden. Auf Bundesebene ist mehrfach betont worden, dass dieses Geld nicht für die Sanierung des Scharoun-Baus umgewidmet werden kann.

Für 46 Millionen Euro kann man Schulen und Kitas bauen. Selbst manche Bremerhavener werden diese Investition kritisch sehen, oder?

Das stimmt. Wenn das Geld aber nicht für diesen Nachbau nach Bremerhaven fließt, sondern stattdessen in ein anderes Projekt in einer anderen Stadt, würde uns vorgehalten werden, dass wir auf viel Geld verzichten. Zudem können wir uns vorstellen, den Nachbau in eine historische Erlebnislandschaft einzubinden, sodass er zu einer weiteren Touristenattraktion wird und das Deutsche Schifffahrtsmuseum aufwertet.

Auch für den OTB, den Sie nicht aufgeben wollen, könnte Bremerhaven Geld gebrauchen.

Die derzeitige Lage hat vieles verändert. Die Annahme, die dem Urteil gegen den OTB zugrunde liegt, ist vollkommen falsch: Der Bedarf ist da. Wir brauchen einen „Port for future“ oder „Green Port“, einen seeschifftiefen Hafen mit Schwerlastterminal für Windparks und die Wasserstoffwirtschaft. Die anderen Häfen an der Nordsee werden das nicht leisten können, Cuxhaven ist jetzt schon ein Nadelöhr. Wir plädieren dafür, ein neues Planfeststellungsverfahren anzustrengen und den Bau mit der gleichen Geschwindigkeit wie den des LNG-Terminals in Wilhelmshaven voranzutreiben. Den BUND sollte man dieses Mal von Anfang an eng in die Planungen einbinden. Für das erste Quartal soll es ein vom Senat in Auftrag gegebenes Gutachten für die Entwicklung Bremerhavens im südlichen Teil geben, über das dann Einzelheiten beschrieben werden.

- Lesen Sie auch: Endgültiges Aus für Offshore-Terminal in Bremerhaven

Die SPD koaliert in Bremerhaven seit Jahren mit der CDU, seit 2019 auch mit der FDP. Wird das Bündnis die Wahl im kommenden Jahr überstehen?

Wir müssen das Wahlergebnis abwarten. Es kann durchaus zu anderen Konstellationen kommen.

Zu Rot-Grün?

Wie gesagt, lassen Sie uns die Wahl abwarten.

Sie sind im Sommer im Amt für weitere sechs Jahre bestätigt worden. Diese Position geht nicht mit einer Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr einher. Sie mussten nach 2017 wegen eines Herzinfarkts pausieren. Was ist aus den Mahnungen Ihrer Familie, Ihrer Ärzte und guten Vorsätzen geworden?

Ich rauche seitdem nicht mehr. Ich habe einiges neu sortiert und lasse manches nicht mehr so nah an mich herankommen. Grundsätzlich macht mir meine Arbeit weiterhin viel Freude. Ich habe großes Interesse daran, in Bremerhaven noch einiges weiterzuentwickeln.