Sonderlich viel Aufhebens machte man in Bremen nicht um die beiden neuen Friedhöfe in Schwachhausen und Walle. Die Bremer Nachrichten teilten ihrer Leserschaft am 1. Mai 1875 lakonisch mit, "unsere alten Friedhöfe sind gestern ohne jede Feierlichkeit geschlossen worden und die neuen werden heute in gleicher Weise eröffnet". Noch tags zuvor waren die letzten Toten auf den beiden bisherigen Gottesackern bestattet worden. Ein Silberarbeiter aus der Alexanderstraße auf dem Herdentorsfriedhof und ein 90-Jähriger aus der Bahnhofsvorstadt auf dem Doventorsfriedhof. "Mögen Sie in Frieden ruhen neben den Tausenden, die vor ihnen auf den alten Friedhöfen der Erde übergeben wurden", riefen die Bremer Nachrichten den Dahingeschiedenen nach. "Der lebenden Generation bleibt hoffentlich jede Störung der Totenruhe erspart."

Was vor 150 Jahren so hanseatisch nüchtern über die Bühne ging, markierte den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte des Bremer Bestattungswesens. Weit vor den Toren der Stadt sollten die Verstorbenen künftig ihre letzte Ruhe in den damals noch dörflichen Randgebieten Bremens finden. Zuvor waren die Wege zu den beiden kirchlichen Friedhöfen an Herden- und Doventor deutlich kürzer gewesen. Wo genau sie sich befanden, dürfte nur noch wenigen bekannt sein. Der einstige Herdentorsfriedhof lag an der Bürgerweide und erstreckte sich bis zum Bürgerpark, seine Ausdehnung ist weitgehend identisch mit dem heutigen Nelson-Mandela-Park mitsamt Antikolonialdenkmal. Auf dem früheren Areal des Doventorsfriedhofs stehen jetzt das Technische Bildungszentrum Mitte und das Jobcenter.

Zumindest der Herdentorsfriedhof war noch gar nicht so alt, als er am 30. April 1875 zum letzten Mal Schauplatz einer Bestattung wurde. Erst 1813 hatte die Stadt ihn als Ersatz für die altstädtischen Kirchfriedhöfe eingerichtet und kirchlicher Verwaltung unterstellt. Wenn auch nicht ganz freiwillig, Bremen gehörte damals zum napoleonischen Frankreich. Die neuen Herren waren reformfreudig und strebten allenthalben aus hygienischen Gründen eine saubere Trennung von Wohn- und Begräbnisstätten an, die logische Folge war das Verbot weiterer Bestattungen auf den traditionellen Kirchfriedhöfen. Der schon Ende des 16. Jahrhunderts nachweisbare Doventorsfriedhof war davon nicht betroffen, lag er doch außerhalb der Altstadt. Eine Sonderrolle spielte der nicht-kirchliche Buntentorsfriedhof. Die Neustädter Beerdigungs-Anstalt hatte ihn 1822 jenseits der Besiedlungsgrenze angelegt.

Zu eng wurde es auf dem Herdentorsfriedhof bereits in den späten 1850er-Jahren. Allerdings waren damals noch keine neuen Ruhestätten geplant, vielmehr erweiterte der Senat den Herdentorsfriedhof in Richtung Bürgerweide. Nach Jahren des Stillstands kam im März 1871 neuer Schwung in die Angelegenheit. Die kirchliche Altstädtische Begräbnisanstalt schlug öffentlich Alarm. Das legt der Medienkünstler Michael Weisser in seinen beiden Büchern zur Geschichte des Riensberger Friedhofs dar. Nicht zuletzt Anwohnerklagen über "gesundheitsschädliche Ausdünstungen" des Doventorsfriedhofs in heißen Sommern gaben den Ausschlag für den Hilferuf. Die dringende Empfehlung einer eigens eingesetzten Verwaltungskommission: "die Anlage eines oder mehrerer neuer Begräbnisplätze". Als Standort eines Großfriedhofs für die ganze Stadt favorisierten die Kirchenleute den "unmittelbar hinter dem Bürgerpark belegenen Theil der Bürgerweide", gemeint war das Areal am damals neuen Torfkanal im heutigen Findorff. Die Alternative dazu waren zwei getrennte Friedhöfe am westlichen und östlichen Ende der Stadt.

In eindrucksvoller Parklandschaft gelegen: das Mausoleum von Ludwig Knoop auf dem Waller Friedhof.

Zu diesem Zeitpunkt war man sich längst einig über die Stilllegung der Friedhöfe an Herden- und Doventor, auch die Übertragung der Verwaltung an staatliche Organe zeichnete sich ab. Als Reaktion auf den Hilferuf setzte die Bürgerschaft eine Deputation ein, die sich nach geeigneten Begräbnisplätzen umsah. Im Spätherbst 1871 wurde bekannt, dass die Deputation eine Kaufoption für einen beträchtlichen Teil des Guts Riensberg als neuen Friedhofsstandort abgeschlossen hatte. Laut Weisser ein überraschender Schritt, mit "diskreten Initiativen" hätten zeitnah Fakten geschaffen werden sollen. Dadurch entstand erheblicher Zeitdruck, binnen vier Wochen mussten Bürgerschaft und Senat zustimmen oder ablehnen. Ungeteilten Beifall gab es für eine Begräbnisstätte in Schwachhausen nicht. "Der Friedhof käme allerdings sehr weit von der Stadt entfernt zu liegen", kritisierte der Bremer Courier, gab aber zu bedenken, in größerer Nähe hätten sich keine günstigeren Grundstücke erwerben lassen. Unterdessen wurde im Dezember 1871 vertraglich festgelegt, dass nicht mehr die Kirchengemeinden, sondern die Stadt die vormaligen Friedhöfe der Alt- und Neustadtgemeinden betreuen würde.

Dass ein Friedhof in Schwachhausen das Aus für eine zentrale Begräbnisstätte bedeuten würde, lag auf der Hand. Eine Genehmigung des Ankaufs bedeute "für die ganze Friedhofsfrage definitive Beseitigung des Projectes einer Zentralanlage hinter dem Bürgerpark", erklärten die Bremer Nachrichten ihrer Leserschaft vor der entscheidenden Bürgerschaftsdebatte. Zwar spreche die Nähe der Stadt für die Anlage hinter dem Bürgerpark. Doch aus Sicht der Zeitung überwogen die Nachteile. "Unseres Erachtens werden die vielen Leichenzüge unangenehm auf die Parkbesucher, und die lustige Conzertmusik, das Jubeln der Kinder im Park verletzend auf die Leidtragenden im Friedhof wirken." Kontrovers gestaltete sich dann am 20. Dezember 1871 die Debatte in der Bürgerschaft. Für den östlichen Standort in Schwachhausen machte sich der Abgeordnete Christoffer Wessel Debbe stark. Doch "ein Central-Friedhof wird diese Anlage nicht", räumte der damals 34-Jährige ein. Daher müsse ein zweiter Friedhof im westlichen Stadtteil angelegt werden. Die Verhandlungen seien schon weit gediehen, die Eigentümer hätten sich gebunden.

Gegen den avisierten Friedhof votierte der Reeder Hermann Henrich Meier. Der Mitbegründer des Norddeutschen Lloyd fürchtete, nach spätestens 50 Jahren müsste der Friedhof wieder verlegt werden, weil die Stadt zu nahe gerückt sei. Andere Kritiker fanden den Kaufpreis zu hoch oder wiesen darauf hin, dass wegen der großen Entfernung die Bestattungskosten rapide steigen würden. Auch die Ausflugsstätten an der damaligen Schwachhauser Chaussee (heute Heerstraße) wurden ins Feld geführt. Die Schreckensvision: ununterbrochene Leichenzüge durch die "einzige Vergnügungschaussee, welche wir besitzen". Doch mehrheitsfähig waren diese Einwände nicht, am Ende erhielt der Antrag der Deputation grünes Licht. Damit war die Neuanlage der Friedhöfe in Schwachhausen und Walle beschlossene Sache.

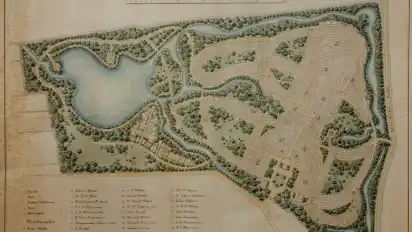

Für den neuen Standort in Schwachhausen sprach auch der beeindruckende Eichenbestand. Dieser Umstand schien den Befürwortern wie geschaffen für eine parkähnliche Anlage. Es sei der Wunsch der Bevölkerung gewesen, "nicht wieder einen gradlinigen hässlichen Kirchhof" zu bekommen, ließ der Abgeordnete Christoph Hellwig Papendieck wissen. Auf Betreiben des einflussreichen Tabakkaufmanns wurde denn auch ein Wettbewerb zur Gestaltung der neuen Friedhöfe im Sinne eines Landschaftsparks ausgeschrieben. Das Rennen machte im Juli 1872 ein junger Landschaftsgärtner aus Aachen, der 25-jährige Carl Georg Gustav Jancke. Sein Motto: "Der Friedhof soll in uns kein Gefühl des Grauens vor dem Tode erzeugen, sondern in sinniger Verbindung mit anmutigen Naturgegenständen uns aussöhnen mit unserem Schicksal und neue Hoffnung in uns erwecken." Wenige Monate später, im Oktober 1872, begannen die Erdarbeiten auf den angekauften Flächen. Auf dem Riensberger Gelände wurde ein See angelegt und mit dem Aushub das Terrain höhergelegt. Auf beiden Friedhöfen entstanden Kapellen, Aufseher- und Leichenhäuser im damals populären neugotischen Stil.

Die beiden neuen Friedhöfe gehören laut Landesdenkmalpflege zu den frühesten Parkfriedhöfen Deutschlands. Sowohl auf dem Riensberger als auch auf dem Waller Friedhof fanden zahlreiche prominente Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe, teils entstanden prachtvolle Mausoleen und Grabanlagen. Zu den eindrucksvollsten Ruhestätten zählen die Mausoleen Schmiedell und Rutenberg auf dem Riensberger Friedhof und das Mausoleum Knoop auf dem Waller Friedhof. Doch nicht nur jüngst Verstorbene wurden beigesetzt, es kam im Laufe der Jahre auch zu einer Reihe von Umbettungen von den beiden Vorgängerfriedhöfen. Besonderes Aufsehen erregte im Juni 1889 die Überführung der sterblichen Überreste von Bürgermeister Johann Smidt (1773- 1857) vom Herdentorsfriedhof auf den Riensberger Friedhof.

Was die Beurteilung der beiden Friedhöfe angeht, hat der frühere Mitarbeiter der Landesdenkmalpflege, Rolf Kirsch, eine eindeutige Meinung. Den Riensberger Friedhof bewertet er in seinem Gutachten für die Unterschutzstellung als "erheblich eindrucksvollere und bedeutendere Anlage". Als Kulturdenkmal steht der Friedhof seit 2011 unter Denkmalschutz. Ein Prädikat, das laut Uwe Schwartz von der Landesdenkmalpflege in absehbarer Zeit auch dem Kernbereich des Waller Friedhofs zukommen soll. Aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens plant der Umweltbetrieb Bremen Feierlichkeiten auf beiden Friedhöfen: am 10. Mai in Schwachhausen, eine Woche später in Walle.