- Was sind die Hauptrisiken für Ertrinken?

- Was sind die größten Mythen über das Ertrinken?

- Wie erkennt man ertrinkende Menschen?

- Was passiert beim Ertrinken im Körper?

- Was kann man tun, wenn man Zeuge eines Ertrinkungsunfalls wird?

Ein Mensch, der eben noch im Badesee zu sehen war, ist plötzlich verschwunden. Oder: In einem gut besuchten Badesee treibt plötzlich ein lebloser Mensch. Badeunfälle durch Ertrinken ereignen sich jedes Jahr. "Jeder einzelne Fall ist dramatisch – und sehr oft vermeidbar", sagt Philipp Postulka, ehrenamtlicher Sprecher und Taucher bei der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bremen. Ein Großteil der Bremer Badeseen verfügt über DLRG-Rettungsstationen: der Werdersee, Stadtwald- beziehungsweise Unisee, der Sportparksee Grambke, Waller Feldmarksee, Mahndorfer See, Achterdieksee, Bultensee und am Sodenmattsee.

Was sind die Hauptrisiken für Ertrinken?

"Eine große Gefahr sind Abbruchkanten in Seen, wo es plötzlich vom flachen Uferbereich mehrere Meter runter geht. Das ist für Nichtschwimmer lebensgefährlich", sagt Postulka. "Da muss man sicher schwimmen können, sonst geht man unter." Maßstab für sicheres Schwimmen sei das Bronze-Abzeichen. "Das Seepferdchen reicht definitiv nicht aus." Eine besonders steile Abbruchkante gebe es am Achterdieksee, nach tödlichen Badeunfällen wurden dort Warnschilder aufgestellt.

Selbstüberschätzung ist laut Postulka ein weiteres Risiko: „Wenn der See groß ist, kann es schnell zu Erschöpfung kommen, Luft und Kraft gehen aus. Man wird langsamer, der Kopf gerät immer wieder unter Wasser. Die Betroffenen gehen einfach unter – ohne dass dies jemand mitbekommt.“ Eine weitere Gefahr in Seen: Die Temperaturen sind nicht überall gleich. „Durchschwimmt man eine besonders kalte Schicht oder taucht mit einem Kopfsprung ein, können durch den Kälteschock Krämpfe oder ein Herzstillstand die Folgen sein.“

Vor Kopfsprüngen warnt die DLRG generell: Untiefen oder andere Hindernisse seien kaum zu sehen. In Ufernähe verändere sich der Grund in Seen ständig, durch Strömungen, umgestürzte Bäume – oder Müll. „Man findet alles Mögliche wie E-Scooter, Fahrräder oder Einkaufswagen“, berichtet Postulka. Regelmäßig weisen die Retter zudem auf übermäßigen Alkoholkonsum hin, der zu Leichtsinn und lebensgefährlichen Situationen führe. „Werden die generellen Baderegeln eingehalten, könnten viele auch tödliche Unfälle vermieden werden.“

Was sind die größten Mythen über das Ertrinken?

"Viele glauben, dass primär Nichtschwimmer ertrinken", sagt der DLRG-Sprecher. Die Statistiken zeigten, dass vor allem Männer mittleren und höheren Alters gefährdet seien – durch Leichtsinn, Überschätzung, Alkohol. Ein weiterer Mythos sei, dass Ertrinkende mit den Armen wedeln oder laut um Hilfe rufen. "Das passiert nur im Film. Ein Ertrinkender ist erschöpft und kraftlos. Der Körper ist im Überlebensmodus, konzentriert sich nur noch auf eines: Atmen. Ertrinken ist ein stiller Tod."

Wie erkennt man ertrinkende Menschen?

"Das ist nicht einfach, weil Ertrinken meist still passiert", sagt Postulka. Es gebe aber Hinweise: "Wenn jemand langsamer wird, immer wieder mit dem Kopf untertaucht – oder sich etwa an einer Boje oder Luftmatratze festklammert." Generell sollte wenigstens zu zweit ins Wasser gegangen werden, rät er. Und: Nichtschwimmer sollten sich in dafür abgegrenzten Bereichen in Badeseen aufhalten, Kinder nie unbeaufsichtigt sein, auch nicht am Uferbereich.

Was passiert beim Ertrinken im Körper?

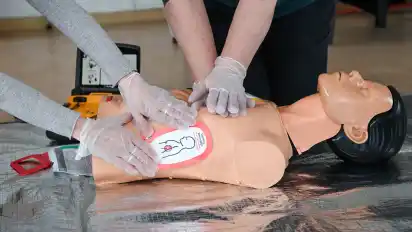

"Ertrinken ist letztendlich ein Ersticken, ein Sauerstoffmangel, der insbesondere das Gehirn betrifft", sagt Michael Goda, Leitender Oberarzt am Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen (RKK). "Gelangt Wasser in die Atemwege, kann es zu einem sogenannten Stimmritzenkrampf kommen. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass Wasser in die Lunge kommt. Eine Folge ist aber auch, dass man nicht mehr atmen kann. Der Sauerstoffmangel führt nach kurzer Zeit zur Bewusstlosigkeit – man geht unter." In manchen Fällen löse sich der Krampf von alleine, sodass selbst bei Bewusstlosigkeit instinktiv Wasser eingeatmet werde. Durch den Sauerstoffmangel komme es zu Schäden am Gehirn und anderen Organen. "Folgt nicht innerhalb weniger Minuten eine Wiederbelebung, stirbt man", schildert der Arzt. "Mit der Wiederbelebung muss umgehend begonnen werden, und zwar bevor die professionellen Retter vor Ort sind. Bei Bewusstlosigkeit sei dies eine Herzdruckmassage. Wie dies funktioniert, ist unter anderem auf Internetseiten von Hilfsorganisationen beschrieben.

Was kann man tun, wenn man Zeuge eines Ertrinkungsunfalls wird?

„Das Allerwichtigste ist, sofort einen 112-Notruf abzusetzen“, betont Postulka. „Wichtig ist, den genauen Ort anzugeben und sich zu merken, wo die Person untergegangen ist.“ Andere Menschen sollten zur Hilfe gerufen und, wenn es eine Rettungsstation gibt, diese zu informiert werden. Wer es sich zutraue, könne einen Rettungsversuch wagen – ohne sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Ertrinkende seien im Überlebensmodus und in Panik, klammerten sich instinktiv an allem fest. „Man kann etwa einen Holzstock oder ein Badetuch nehmen und es dem Menschen zuwerfen, um ihn damit an das Ufer zu ziehen“, sagt der DLRG-Sprecher.