Ihr Monster liegt jetzt an der Kette. Manchmal meldet es sich zwar noch, aber Maike Behrendt* weiß, wie sie damit umgehen kann. Behrendt war magersüchtig. Magersucht ist eine spezielle Form der Essstörung. Sie ist unter anderem durch einen rapiden Gewichtsverlust innerhalb kürzester Zeit gekennzeichnet. So wie es bei Behrendt der Fall war. In einem halben Jahr hat sie sich von 62 Kilogramm auf gerade mal 34 herunter gehungert – bei einer Körpergröße von über 180 Zentimetern. Ihr Body-Mass-Index, das Verhältnis zwischen Körpergewicht und -größe, lag gerade noch bei zehn. Bei Normalgewichtigen liegt er zwischen 20 und 25, ab 17,5 spricht man von Untergewicht.

Behrendt ging es eigentlich immer gut. Die 34-Jährige ist Einzelkind, war gut im Sport und kommt aus einem gut bürgerlichen Elternhaus. Finanzielle Probleme gab es dort nicht, das Verhältnis zu ihren Eltern war gut. Sie war immer eine sehr gute Schülerin. Auch die Pubertät änderte daran nichts. Sie hatte sogar gar keine richtige Pubertät, sagt sie. „Ich war immer ein sehr pflegeleichtes Kind.“ Viele Betroffene entwickeln während ihrer Pubertät eine Essstörung, da sich zu dieser Zeit der Körper und auch das Umfeld verändern. Einen weiteren Höhepunkt gibt es bei Frauen während der Wechseljahre. Durch körperliche Veränderungen kann es dazu kommen, dass ein lebenslang kontrolliertes Essverhalten nicht mehr ausreicht und die Hose nicht mehr passt. Dann wird das Essverhalten strenger und kann bis zum Abrutschen in die Magersucht führen.

Druck im Studium

Bei der 34-Jährigen kommt es anders. Zu Beginn der Essstörung absolviert sie ein Studium, das durch ein Leistungsstipendium gefördert wird. „Wir waren die Besten unter Besten.“ Der Leistungsdruck und die Konkurrenz in der Gruppe waren sehr hoch. Pro Semester hat sie problemlos zehn bis zwölf Scheine erreicht, eine sehr hohe Zahl. Aber der Druck im Studium nimmt immer mehr zu. Im dritten Semester steht eine Überprüfung an, ob die Leistungen der Stipendiaten noch förderungswürdig sind. Eine Hausarbeit schließt sie mit der Note 1,3 ab. Nicht genug für sie. Und auch ihre Professorin entscheidet, sie nicht weiter für das Stipendium zu empfehlen. „Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen“, sagt Behrendt.

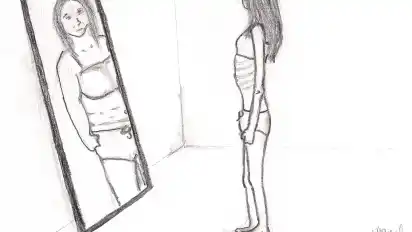

Bei einem ZiSch-Projekt haben Bremer Schülerinnen dieses Bild gemalt.

Sie war am Boden zerstört. Nicht wegen des finanziellen Aspektes. Sondern, weil sie die Möglichkeit, zu Sommer-Schulen zu fahren, wichtige Kontakte zu knüpfen oder im Ausland zu lernen, verlieren würde. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt stirbt eine für sie wichtige Bezugsperson. Das Verhältnis zu der Familie ist nicht mehr ganz so eng.

Gegessen hat die 34-Jährige eigentlich immer gut. Sogar eher mehr. „Ich bin mit großen Portionen aufgewachsen.“ Vor einem Urlaub nimmt sie drei Kilogramm ab – eine Diät dient als Einstiegsdroge. Nach dem Urlaub beginnt sie mit dem Joggen – und die Kleidergrößen purzeln. Die Rückmeldungen anderer Menschen beflügeln sie. „Ich habe mich nach dem Laufen stark und unbesiegbar gefühlt“, sagt sie. Aber dieses Gefühl schlägt schnell um. In schlechtes Gewissen. Sie reduziert ihre Ernährung immer weiter. Aus zwei Brötchen werden irgendwann zehn Gramm Schwarzbrotrinde. Regelmäßig kippt Behrendt beim Joggen um. Texte für die Uni liest sie nur noch im Laufen. „Das verbraucht mehr Kalorien.“ Sie hat Panikattacken, träumt regelmäßig von ihrem eigenen Tod. Konzentrationsschwächen nehmen immer mehr zu, ihr ist andauernd kalt, da ihrem Körper die wärmende Fettschicht fehlt. Ihr Körper entwickelt, neben anderen Symptomen, eine Flaumbehaarung, das sogenannte Lanugohaar, um sich gegen die Kälte zu schützen.

Niemand hilft

Irgendwann ist Behrendt klar, dass sie an Anorexie leidet. Im Internet liest sie, dass die Krankheit die Fruchtbarkeit gefährden kann. Sie geht zu ihrem Gynäkologen, und der will sie aufgrund des geringen Gewichts sofort in eine stationäre Behandlung einweisen. Zu diesem Zeitpunkt will sie allerdings nicht wahrhaben, dass ihr Problem so groß ist, und geht wieder nach Hause. Allerdings nur mit der Auflage, dass sie sich in psychotherapeutische Behandlung begibt. Sie sucht in der Folge drei verschiedene Ärzte auf. Keiner gibt ihr das Gefühl, ihr helfen zu können. „Ich war verzweifelt, wollte Hilfe haben, aber niemand konnte sie mir geben.“

Behrendt hört eine Sendung zum Thema Essstörungen im Radio. Eine Therapeutin spricht über das Monster und Behrendt fühlt sich zum ersten Mal verstanden. „Wenn mir jemand helfen kann, dann diese Frau“, sagt sie. Behrendt darf einen Beratungstermin wahrnehmen, obwohl sie keine passende Patientin ist. Sie stammt aus dem Bremer Umland und ist auch schon zu alt für den Zuständigkeitsbereich der Therapeutin. Trotzdem wird sie dort niedrigschwellig beraten und an eine Klinik vermittelt, in der sie ein halbes Jahr behandelt wird. Endlich nimmt sie wieder zu.

Zu Hause ging allerdings alles wieder von vorne los. „Ich habe das Monster unterschätzt.“ Obwohl sie in therapeutischer Behandlung ist, hat Behrendt einen körperlichen Zusammenbruch. „Da hat es dann endlich Klick gemacht.“ Ab diesem Zeitpunkt hat sie wieder gegessen und intensiver gegen ihr Monster gekämpft. Sie schließt ihr Studium ab, ist aber noch immer nicht zufrieden mit sich und ihrem wieder schwereren Körper. Sie hängt Spiegel ab, hat keine Waage mehr. Erst bei einem Urlaub kommt die Erkenntnis. „Ab dann habe ich gegessen, was ich wollte und meinen Set-Point gefunden.“ Das ist das Gewicht, das für den Körper am gesündesten ist.

Rückblickend betrachtet, hätte sie sich gewünscht, dass sie früher jemand auf ihre Situation anspricht. Nicht gerade mit der Frage nach einer Essstörung. Empathischer. Zum Beispiel mit: „Mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr lachst. Wenn du reden möchtest, bin ich da.“ Ihr Gewicht kennt sie bis heute nicht. Es ist ihr auch nicht wichtig. Ihr passen die gleichen Hosen wie vor der Krankheit, und eigene Kinder hat sie jetzt auch.

*Name von Redaktion geändert

Dieser Artikel ist Teil unserer Wochenserie zum Thema Sucht.

Die anderen Teile der Serie finden Sie hier:

Teil 1: Wenn Alkohol zum Problem wird

Teil 2: Cannabis als Begleiter

Teil 3: Neuanfang nach Alkoholsucht

Teil 4: Abhängig vom Online-Poker

Teil 5: Mit Alkohol in den Abgrund

Teil 6: Zwanzig Jahre auf Drogen