Eine Bretterbude auf dem Neuenlander Feld, zusammengezimmert aus Latten und Dachpappe, war die unscheinbare Keimzelle der Bremer Flugzeugindustrie. Der topfebene Exerzierplatz des 75. Infanterieregiments war für Flugversuche ideal, schon vor dem Ersten Weltkrieg landeten dort Luftschiffe. In dem Holzschuppen hatte sich Henrich Focke, Sohn des Senatssyndikus Johann Focke, eine Werkstatt eingerichtet und bastelte dort mit seinem flugbegeisterten Freund Georg Wulf an einem Motorflugzeug. Viele Versuche waren nötig, bis 1921 endlich ein erster längerer Motorflug gelang. 1923 wurden die Tüftler Focke und Wulf zu Unternehmern; die Bastelwerkstatt mauserte sich zur Flugzeugfabrik. Dazu gehörten Mut und Weitblick, denn der Luftverkehr steckte noch in den Kinderschuhen und die politischen Verhältnisse im Krisenjahr 1923 waren alles andere als stabil.

Der 1890 geborene Henrich Focke hatte bereits als Schüler mit seinem Bruder Wilhelm am Osterdeich Gleitflugversuche unternommen. Nach dem Abitur studierte er in Hannover Maschinenbau. In jeder freien Minute werkelte er mit Freunden an einem Motorflugzeug. Eine erste Maschine aus Stahlrohr und Bambus erwies sich als nicht flugfähig. Zu schwach war der Acht-PS-Rennradmotor, der mit einer Fahrradkette den selbst gebauten Propeller antrieb. 1911 stieß der 16-jährige Georg Wulf zu den Flugenthusiasten, was, so schreibt Focke in seinen Erinnerungen, „für uns beide lebensentscheidend wurde. Eines Tages (…) trat ein junger, hochgewachsener Mann hinzu, zog höflich seine Mütze und fragte, ob er helfen dürfe. (…) Nach wenigen Wochen wußte ich, daß ich einen in jeder geistigen und handwerklichen Arbeit unermüdlichen Weggenossen und den besten Freund gefunden hatte.“

Die beiden ergänzten sich optimal. Focke war ein „wenig sportlicher Reißbrett-Denker“, wie er selbst sagt. Wulf, Sohn eines Zollsekretärs, war der geborene Flieger, der sich schon im Teenageralter das Fliegen selbst beibrachte. Im Ersten Weltkrieg kamen beide zur Fliegertruppe. Eine halb fertige neue Flugmaschine mit einem 50-PS-Motor lagerten sie im Keller des Historischen Museums im ehemaligen Armenhaus an der Weser. Im Krieg war Wulf aktiver Bomberpilot und wurde zum Leutnant befördert, Focke kümmerte sich um Montage und Wartung der Maschinen.

Nach Kriegsende nahmen die beiden die Arbeit an dem unvollständigen Modell wieder auf – immer auf der Hut vor französischen Kontrolloffizieren, die das über Deutschland verhängte Flugzeugbauverbot überwachten. Im November 1921 war „unser Vogel“ bereit, so Focke: „In eisiger Kälte wärmten wir stundenlang auf einem alten Kanonenofen das Kühlwasser, bis der Motor endlich ansprang.“ Diesmal klappte es: Als Wulf „schon zweihundert Meter über mich hinwegkam und gleich zehn Minuten oben blieb, wußte ich genug“, erinnerte sich Focke mit Stolz. Doch ein nächtlicher Sturm schien ihre Pläne zunichtezumachen. Flügel, Propeller und Leitwerk ihres Flugzeugs lagen in Trümmern. Zum Glück ließen sich die Schäden beheben.

Im Oktober 1922 bestand ihr Modell die amtliche Prüfung mit Bravour und wurde zum Verkehr zugelassen. Laut „Bremer Nachrichten“ bot der Eindecker Typ A VII „in Bezug auf äußere Form, wie insbesondere auf die Flüge selbst, ein vollendetes Bild, wobei zu bemerken ist, daß das Flugresultat mit einem sehr sparsam arbeitenden Motor von nur 50 PS erzielt wurde. Prof. Pröll (Arthur Pröll, Professor für Mechanik und Flugzeugtechnik an die TH Hannover, Anm. d. Red.) äußerte sich sehr befriedigt über die Flugeigenschaften der Maschine, die der Führer im Steigen auf etwa 500 m, im Horizontal- und Gleitflug sowie mit losgelassenem Steuer flog. Es war dies das erste Mal, daß ein in Bremen gebautes Flugzeug Abnahmeflüge für die Einstellung in den öffentlichen Luftverkehr ausführte.“

Noch einmal hatten sie Pech, als bei einem Probeflug die Kurbelwelle barst. „Ich weiß nicht mehr, wie wir es schafften“, schreibt Focke, „aber wir brachten die nötigen Millionen oder Milliarden auf, die die Welle und der Einbau kosteten, die Hansa-Lloyd-Werke sind uns armen Schluckern wohl auch entgegengekommen, und im Spätsommer 1923 flogen wir wieder.“ Nun besaßen die zwei zwar mit der A VII ein zugelassenes Verkehrsflugzeug, doch für die Produktion weiterer Maschinen brauchten sie Kapital. Und da sah es schwarz aus: „Wer sollte bei den herrschenden politischen Zuständen und der Inflation Mittel für die Gründung einer Flugzeugbau-Gesellschaft anlegen?“

Bereits im Herbst 1920 hatte die Bürgerschaft parteiübergreifend beschlossen, drei Millionen Mark für den Ausbau des Neuenlander Felds zu einem modernen Flugplatz bereitzustellen. Es gab zwar Einwände anliegender Besitzer von Weide- und Ackerflächen. Ein Flughafen aber, so hob Friedrich Klenke (SPD) hervor, sei langfristig „im Interesse unseres Handels und unserer Weltwirtschaft“. Dort werde sich „sicherlich eine Industrie entwickeln (…), die Hunderte, wenn nicht Tausende von Arbeitern beschäftigen wird“. Überdies könne der Flugverkehr dazu „beitragen, daß die Völker sich auf kulturellem und handelspolitischem Gebiet verständigen“. Otto Lindau (USPD) stimmte zwar zu, gab aber zu bedenken, dass die Fliegerei „nur ein Vergnügen für die oberen Zehntausend ist, die anderen können sich das nicht leisten, die laufen mit Holzpantoffeln auf der Erde herum“. Ähnlich die Kommunisten: Das Geld, so ihr Abgeordneter Josef Miller, solle man besser für die Bekämpfung von Wohnungsnot, Säuglingssterblichkeit und Mangelernährung in der Arbeiterschaft nutzen. Seine Fraktion wolle sich jedoch dem Fortschritt nicht in den Weg stellen. Er schloss mit den Worten „Wir werden also der Vorlage zustimmen schon mit Rücksicht darauf, daß auf diese Weise schließlich auch eine Verbindung mit Moskau und dem Auslande hergestellt wird“. Das Protokoll vermerkte Heiterkeit.

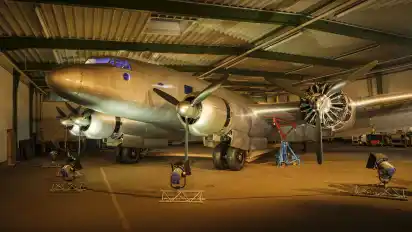

Die städtischen Gelder reichten nur für Planierungs- und Entwässerungsarbeiten. Den Bau von Hallen und Abfertigungsgebäuden sowie den Betrieb übernahm eine Flughafenbetriebsgesellschaft, an der der Norddeutsche Lloyd und namhafte Bremer Firmen und Geschäftsleute beteiligt waren. Der kommerzielle Flugbetrieb zu den Nordseebädern und innerdeutschen Zielen konnte beginnen. Auch die niederländische KLM flog damals schon Bremen an.

Die Aussichten des Luftverkehrs und Probeflüge über der Stadt lockten potenzielle Investoren: „Der Tabakkaufmann Otto Bernhard“, so Focke, „erwärmte sich für den Gedanken, eine Flugzeugbaugesellschaft mit uns zu gründen; weitere Geldgeber, zumeist aus Bernhards Freundschaftskreis, fanden sich hinzu: Kommerzienrat Albert Mackensen, Direktor Gottfried Schurig (von Haake-Beck) und Joachim von Holtz von der Bremen-Amerika Bank“. Am 24. Oktober 1923 wurde der Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Henrich Focke und Georg Wulf übernahmen die Leitung und brachten ihre Maschine, ihr Know-how und die Werkstatt in die Firma ein. Ihnen zur Seite stand Werner Naumann von der Schröder-Bank als kaufmännischer Direktor.

Am 1. Januar 1924 nahm die „Focke-Wulf Flugzeugbau AG“ den Betrieb auf. Focke war für Entwurf und Konstruktion zuständig, Wulf für Werkstatt und Probeflüge. Ihr erstes erfolgreiches Produkt war das weiterentwickelte Modell A 16, ein für die Bremer Luftverkehr GmbH gebautes Kleinflugzeug für drei bis vier Personen. Die Belegschaft wuchs im Laufe der Zeit auf mehrere Hundert Beschäftigte an. Im ersten Jahrzehnt konstruierte Henrich Focke über 30 Verkehrs- und Schulflugzeuge. Insgesamt wurden etwa 140 Maschinen ausgeliefert. Sie erhielten Vogelnamen wie „Kiebitz“, „Habicht“, „Bussard“, „Weihe“, „Möwe“ und waren bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Sparsamkeit. Georg Wulf hatte nur drei Jahre am Erfolg teil. 1927 stürzte er bei einem Probeflug über dem Flugplatz ab und kam ums Leben. Ein schmerzlicher Verlust für Henrich Focke und das junge Unternehmen. Doch der Flugzeugbau ging weiter, Bremen war als Standort der Luftfahrtindustrie etabliert.